�@

�@

�@

����26�i2014�j�N�x

�w�����Ńw���X�`�F�b�N�L�����y�[�����J��

�@

�@�v���č���w�����ł́A����T���W���i�j�P�P���R�O���`�P�S���̊ԂɁA�w�����̐H���Ɩ����ϑ�

���Ă��銔����Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂āA�w���X�`�F�b�N�L�����y�[�����J�Â��܂����B

�@�L�����y�[���ɂ͗�����T�O�����Q�����A�������̑���A���̌��N�x����ɉ����A�����_�o�E

�������_�o�𑪒肷��@��𗘗p���ăX�g���X�x�`�F�b�N���܂����B

�@���茋�ʂ܂��āA�Q���������������́A�H���ƌ��N�ɂ��ẴA�h�o�C�X�������[���Ă�

�܂����B

|

|

|

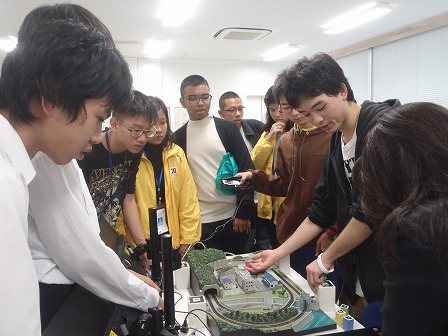

�w���X�`�F�b�N�L�����y�[���̗l�q

�@

�@

����26�i2014�j�N�x

���̂Â��苳��Z���^�[�J�������J��

�@

�@�v���č���́A����S���Q�R���i���j�Ɂu���̂Â��苳��Z���^�[�v�J�������s���܂����B

�@���Z���^�[�́A�V���������@�B�H��H��C�@�B�������y�ѓd�C�E������������S�ʉ��C����

���̂ŁA�w���̈��S�����ŗD��ɁA�菑���}�̊��������n���f�U�C�����y�тR�c�v�����^�E

�v���O��������̃t���C�X���������`���K������z�u���܂����B

�@�J�����ł́A��c�F�Z���A�ΊۖΕv�e�N�m�l�b�g�v���ĉ�̈��A�A�a�u�����厖�̃Z

���^�[�T�v�����̌�A�g�y�r�V�Z�p���A��U�ȂQ�N�̎R�{�I�N�A�������p���w�ȂT�N��i

�痢�������t�̗z�C�̒��e�[�v�J�b�g���s���܂����B

�@�����ĎQ���҂ɂ��Z���^�[���w���s���A�e���������̒S���҂������̍\����V�K�ɓ���

���ꂽ�����@�퓙�̐������s���܂����B

|

|

|

���̂Â��苳��Z���^�[�J�����y�ь��w��̗l�q

�@

�@

����26�i2014�j�N�x

�w�����ŏt�̗��Ղ��J��

�@

�@�S���P�X���i�y�j�A�w�����ɂďt�̗��Ղ��J�Â��܂����B

�@����́A�O���l���w����̌����������܂ޒ}�����Ƃ����̗�����P�T�O�����Q�����܂����B

�@���Ԃ̓X�|�[�c�Ŋ��𗬂��A�[������̓o�[�x�L���[�����Ȃ��痾�����m�̌𗬂�[�߂܂����B

�@��������ψ����ł����{�@�q�N�i�d�C�d�q�H�w�ȂS�N�j���͂��ߗ�������ψ��̂����b��

���A�Q���҂����́A���₩�Ŋy�����ꎞ���߂����܂����B

|

|

|

�t�̗��Ղ̗l�q

�@

�@

����26�i2014�j�N�x

�w�����ɂĔ��P�������{

�@

�@�w�����ł́A�S���P�V�� (��)���ی�A���P�������{���܂����B

�@����́A�w�����̔��o�H�A�W���ꏊ�A�_�ĕ��@�̊m�F���s���A�n�k�ɂ��|��Ȃǂ̋���

������A�댯�ł���Ƒz�肵�āA���ꏊ�ł��鏬�X��Z��R�~���j�e�B�[�Z���^�[�ɔ���

�����B

�@�ޗ��H�w�ȂR�N�̒J���@�听���h��������擪�ɁA�P�����ݗ����Ă��������X�R���i�}����

�V�T���A�����P�W���j�́A�[���̃��b�V���A���[�̎��ԑтɂ�������炸���R�ƈړ����A

���߂�`���闾����������R�O����ɂ́A���X��Z��R�~���j�e�B�[�Z���^�[�ɓ������A

�_�Ăɂ��S���������m�F���܂����B

�@����̌P���ŁA��펞�̔��ꏊ�A���o�H�A�����@���m�F���邱�Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

�i������j�}�������֑O�œ_�Ă��Ă��闾��, ���ꏊ����������,���X��R�~���j�e�B�[�Z���^�[�őS���̖������m�F

�@

�@

����26�i2014�j�N�x

�w�����ɂđΖʎ����J��

�@

�@�S���W���i�j�[�H���ɁA�w�����̑Ζʎ����J�Â��܂����B

�@�}�����ɂ͂R�V���A�����ɂ͂V���A����Ƀ}���[�V�A�A�C���h�l�V�A����̂R���̗��w��

���}���A�V���ɂS�V����������������̑����͂P�V�V���ƂȂ�܂����B

�@���҂ƕs���ɋ���c��܂����V�������}����ɂ�����A��{�p�������厖����A�u�吨��

�W�c�����ƂȂ�̂ŁA�z�e���̂悤�ȃT�[�r�X�����҂�����A�A�p�[�g�̂悤�Ȏ��R���܂܂�

������]��ł͂Ȃ�Ȃ��B��炵�₷�����ƂȂ�悤�A�����ЂƂ�ЂƂ肪�A�K������������

�𑗂邱�Ƃ����҂���v�Ƃ̘b������A�V�����̖x�@���k�N�i�@�B�H�w�ȂS�N�j����́u���

�ł������v���č���Ɋ����悤�A������͊��ʼn����������v�Ƃ������A������܂����B

�@�܂��A���N�x�łQ�N�ڂɓ��闾���厖���̋����i�����A���{�A�J�A�ĉi�j���Љ��A

�Ō�ɁA���������y�������̂ɁA���L�Ӌ`�Ȃ��̂ɂ��邽�߁A�S���ŋ��͂��đf���炵��

�������グ�Ă������Ɛ��������܂����B

|

|

|

�Ζʎ��̗l�q

�@

�@

����26�i2014�j�N�x

�����Q�U�N�x���w�������s

�@

�@�����Q�U�N�S���V���i���j�A�{�Z���̈�قɂ����ĕ����Q�U�N�x���w�������s����A�{�ȂQ�O�U���A

�ғ����R���A��U�ȂR�O���Ƃ��̕ی�҂̕��X���o�Ȃ��܂����B

�@���ł́A��c�Z��������w���錾���s���A�{�ȐV������\�A�ғ�����\�A��U�ȐV��

����\�̏��ɐ������q�ׂ��܂����B

�@�����čZ�������ł́A�u���ƂƂ����S�[���Ɍ������āA�������g�������邱�Ƃ��K�v�v

�Ƃ̌��t������܂����B

�@���I����A�厖�A�w�Ȓ��A�S�C�̏Љ�s���A�V���������͂��ꂩ��͂��܂鍂�ꐶ����

���҂ƕs���A�ْ��̖ʎ����ŏo�Ȃ��Ă��܂����B

|

|

|

�{�ȐV������\�ɂ�鐾��

�@

�@

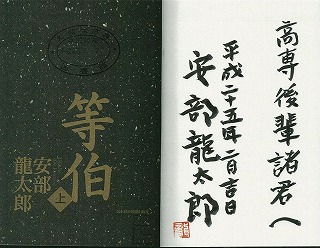

����25�i2013�j�N�x

�����Q�T�N�x���Ǝ��E�C���������s

�@

�@�����Q�U�N�R���P�V���i���j�A�{�Z���̈�قɂ����ĕ����Q�T�N�x���Ǝ��E�C���������s

����A�{�ȂP�X�W���̑��Ɛ��A��U�ȂR�S���̏C�����Ƃ��̕ی�҂̕��X���o�Ȃ��܂����B

�@���́A���Ɛ��E�C�����̎�������l�ЂƂ�ǂݏグ���A�Z�������ł́A�u�����̐S�������āA

���҂�Љ�̗��v���l���Ȃ���A�l���̍r�g�����z���Ăق����v�Ƃ̘b������A���ɗ��o���A

�Ɛi�݁A���l�ȕ��͋C�̒��ŏI�����܂����B

�@���ł͈��������A�\�������s���A�݊w���ɕw�A�ۊO�������ɂ����ėD�G�Ȑ��т����߂�

�w���ɕ\�����^����܂����B

�@���I����́A�e�w�ȁA��U�ɕ����ꋳ���ֈړ����A�S�C����e�l�ɑ��Ə؏��E�C���؏���

���^����A���߂�����͑��̈�قɂ����đs�s����s���A���Ɛ��E�C������ی�ҁE���E����

���H�������ɂ��Ȃ���A�{�ȑ��ƁE��U�C�����j���܂����B

|

|

|

�i������j�Z�������A���ƁE�C���������A��U�Ȑ��֏C���؏��̎��^

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�r�W�l�X�}�i�[�u�K����J��

�@

�@�Q���Q�P���i���j�P�R���`�P�S���R�O���A�{�Z�̂c�P�����ɂ����āA�w���H���̋Ɩ����ϑ����Ă���

������Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂āA�c��@�����i���ЌF�{�u���b�N���[�_�[�j���u�t

�Ƃ��Č}���A�r�W�l�X�}�i�[�u�K����J�Â��܂����B

�@����͏A�E�����x����ړI�Ƃ������̂ŁA���ꂩ��A�E�������n�߂�S�N���̊�]�҂S�Q����

�r�W�l�X�X�[�c�̒����A�����V�̎d���A�h��̐������g�����A���[���Ɋւ����V�A�ʐڎ���

���ӓ_�Ȃǂ�^���Ɋw��ł��܂����B

|

|

|

���Ȏp���̎w���A�����V�̎w��

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

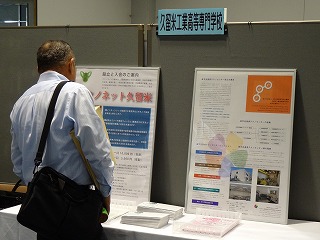

�v���ăe�N�m�u���b�W�ɏo�W

�@

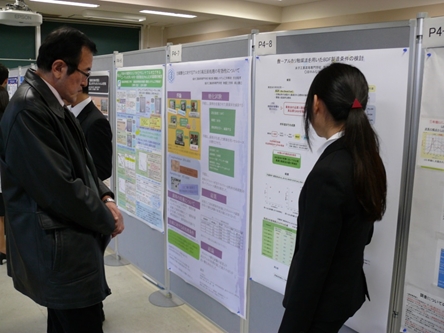

�@�v���č���́A����Q���Q�W���i���j�ɋv���ăr�W�l�X�v���U�ŊJ�Â��ꂽ�u�v���ăe�N�m�u���b

�W�v���C�Ȓ����Љ�Ɍ����ā`�m�����������ăr�W�l�X�`�����X�`�i��B�o�ώY�ƋǁA�v���Ďs

����Áj�ɏo�W���A�n��A�g�����̎��g�݂Ɋւ���|�X�^�|�̓W�����s���܂����B

�@���̋v���ăe�N�m�u���b�W�́A�S������W�߂�ꂽ�D�ꂽ�����Z�p�̔��\�y�т��̋Z�p��n��

��Ƃƒn�掑���̉˂����Ƃ����Ƃ��Ė��N�J�Â���Ă�����̂ŁA���ɐ݂���ꂽ�W��

�u�[�X�ł́A�n��A�g�����̎�g�Ƃ��ē��c��r�����i�{�Z�@�B�H�w�ȁj�́u�V���R�[���S���̑f��

�����������������p���i���̃f�U�C���J���v���Љ�A��������������ƊW�҂̕��X���M�S

�Ɍ������Ă��܂����B

|

|

�v���ăe�N�m�u���b�W�o�W�̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

����@�\�㌎�������{�Z�����@

�@

�@�����������w�Z�@�\�̏㌎�������A����P���R�P���i���j�ɖ{�Z��K�₵�܂����B

�@�ߑO���ɍZ���̎{�݂����w���A�ŏ��ɋL�O�قɂ����ē��Z�̂V�T�N�ɂ킽����j�Ɠ`���ɐG

��A�����ċ@�B�v�f�v�������ɂ����āA�w���̎���i�����Ȃ���A���N���{�H�w���狦��

����\�����ꂽ�@�B�v�f�v����̎�g�Ɋւ���������܂����B���̌�A�d�C��H�A���w�A

�p�ꉉ�K���̎��ƁA�w������Y�w���A�g�e�N�m�Z���^�[�̏d�_�����v���W�F�N�g���A����ɑS��

�H���ɂ��{�N�x���烊�j���[�A�����ꂽ�}���ق����Z���^�[��IT�����Ȃǂ����@���܂����B

|

�}���ق����@����㌎��������@�\����

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�O���]���ψ�����J��

�@

�@�v���č���ł́A����P���Q�X���i���j�ɊO���]���ψ�����J�Â����B�n���̑�w�A�s�A���w�Z

��n���Ƃ���̊O���L���҂V���̈ψ����o�Ȃ��A���Z����͏�c�Z�����͂��߁A�e�厖�E�w��

���A���������E�ے���P�X�����o�Ȃ��܂����B

�@�ψ���́A�R�c�~��B��w�H�w�������ψ����߁A�Z���̈��A�ɑ����āA���ȓ_���]����

�ɑ����āA�����厖����u����̌���Ɖ��P�����v�A�w���厖����u�w���ւ̎x���v�A����

�厖����u�w�����̌���v�A��U�Ȏ厖����u��U�Ȃɂ����鋳��̌���v�A���厖����u�Ǘ�

�^�c�v�A�Y�w���A�g�e�N�m�Z���^�[������u���������̏Ɛ��K�w���ȊO�ɑ��鋳��T�[�r

�X�̏v�A�����ے�����u�{�݁E�ݔ��̐����v�ɂ��Ă̐������s���܂����B

�@�e�O���]���ψ�����́A���猤�����̉��P�Ɏ�����M�d�Ȉӌ�����������o����A���Z��

�́A����������̊w�Z�^�c�̉��P�ɂȂ��Ă������ƂƂ��Ă��܂��B

|

|

�O���]���ψ���̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

���X��Z��܂��Â���^�c���c��A���N�琬���c������Z

�@

�@���X��Z��܂��Â���^�c���c��̋ߓ���Ə��X��Z����N�琬���c��̕P����

�Q���Q�P���i���j�ɗ��Z����܂����B�������A����P�U���ɊJ�Â��ꂽ�v���Ďs���N���S�琬

�w�`�Ɍ����āA�{�Z���㋣�Z���������X��Z��`�[���̏��w���̗��K���w���������Ƃւ�

���炪�A��c�Z���Ɨ��㋣�Z����\�ږ�̐Ԓː搶�ɑ��ďq�ׂ��܂����B

�@���w���̒j���P�O�l���P�`�[���ƂȂ��ĂP�O��ԁi�P�S.�W�����j�𑖂邱�̉w�`���ɂ́A���N��

�R�X�`�[�����Q�����A���X��Z��`�[���͂U�ʂɓ��܁A��N�ɑ����Q�N�A�����܂��ʂ����܂�

���B

�@���㋣�Z�����͍��N�P���̖�P�����Ԃɂ킽��A���X�쏬�w�Z�̃O���E���h�����w���ƈꏏ

�ɑ���Ȃ���A��l�͐擪�̑��҂����[�h���A������l�͍ŏI���҂��܂��Ȃ��町�������

�����̐��ŁA�q�ǂ������̗��K�w�����s���܂����B

�@����܂łQ�O�ʂƒ�����Ă����`�[���̑��т��A���㋣�Z�����̎w�����n�߂Ă���A

�Q�N�A�����܂ւƔ���I�ɏ㏸�������Ƃ𗼉�͊��ł����A���N���w�������肢������

�Ƃ̊�]���q�ׂ��܂����B

|

|

�w���������㋣�Z���������A���Z���ꂽ�ߓ���i������2�Ԗځj�A�P���i���[�j

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

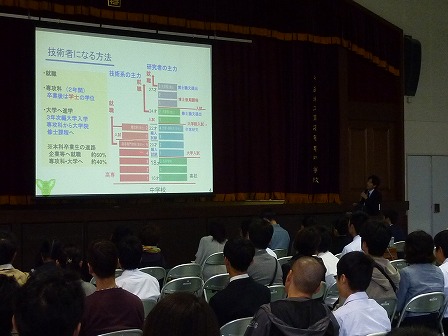

��P�X��V���|�W�E��in�v���ā@��ʌ��J���

���炭��V�E�q��Ɋw�ԕ������R����A�g�e�N�m���W�[�J��

�@

�@�v���č���ł́A��ʎs���̕���ΏۂɁA����ɂ��Ă�藝����[�߂Ă��炤���Ƃ�ړI�ɁA

�P���Q�T���i�y�j�A��19��V���|�W�E��in�v���Ă��J�Â����̂ɕ����A�u���炭��V�E�q��

�Ɋw�ԕ������R����A�g�e�N�m���W�[�v�Ƒ肵���C�x���g���J�Â��܂����B

�@�v���Ďs�ANPO�@�l�v���Ă��炭��U����̋��͂̉��A�u���炭��V�E�q��v���Ɠc���v�d��

�l�Ă����u�|�g�����q�v��u���ޖ��v�̓W���������s���A�{�Z������u���炭��V�E�q��v�̏��C

�Ԃ��������C�@�֎Ԗ͌^�̎������s���ƂƂ��ɁA�]�ˎ��㒆���ɗL�n�˂����サ���a�Z

�̉�����s���܂����B

�@���̋Ɛтɂ��Ȃ�ŁA�����R���ꍇ���łR����v���R���A��s���{�b�g�̎�����\�[���[�{�[�g

�̓W�����s��ꂽ�ق��A�k��B���ꂩ��ɂ����Z���T�[���{�b�g�A�L�����ꂩ��}�C�N���o�u��

�ɂ��C�����u�A�v���č��ꂩ��|���U�q���̍��ꂪ�ւ�D�ꂽ�Z�p���Љ��܂����B

�܂��A����̒m���x�A�b�v�̂��߂̐i�H�����E���k����Â��܂����B

�@�����J�̍~�鈫�V��ɂ�������炸�A��S�O�O���̓���҂�����A���͑����̏����w����

�ی�҂œ��킢�܂����B

|

|

|

���炭��V�E�q��Ɋw�ԕ������R����A�g�e�N�m���W�[�̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

��P�X��V���|�W�E��in�v�����J��

�@

�@�@�v���č���ł́A����P���Q�T���i�y�j�A �g���ꂩ�甭�i�I�u�Ȋw�Z�p�E�m�̑n���v�h���e�[�}��

��P�X��V���|�W�E��in�v���Ă��J�Â��܂����B

�@����V���|�W�E���́A�v���č���̌Ăт����ɂ��A��P�����W(�P�X�X�U)�N�P���ɋv���Ă�

�J�Â���Ĉȍ~�A�S���̍��ꐶ�̌������\�A�𗬕��тɋ������݂̘A�g�̏�Ƃ��āA�S������

���ŊJ�Â���Ă���A�Q���Ґ����N�X�����Ă��Ă��܂��B

�@�J��ł́A��c�F��Z���̊J�È��A�̂��ƁA�����G�������������w�Z�@�\�������A����

�p����B��w��w�@�������H�w�{�w�{������j�����q�ׂ��܂����B�����������́A�u�V���|�W�E���Ō������\���s�����ƂŁA

�����ȊO�̐l�ɑ�������̓����A�����ɂ��ė������\���łȂ��_��������@��ƂȂ�A

���傫�������ł���v�ƁA���ɏW�܂������ꐶ�Ɋ��҂����߂��G�[���𑗂��Ă��܂����B�����

�v���Ďs���L�́A�n���v���Ă��������Ɓu���炭��V�E�q��v���Ɠc���v�d����P�T�O�N�O��

���삵���u�|�g�����q�v�i��N�W���A���{�@�B�w��̋@�B��Y�ɔF��j�̎������s���A�����|��

�������Ƃ��ɂ́A��i�̋Z�p�̍����ɑ傫�Ȕ��肪�����Ă��܂����B

�@���������s��ꂽ���ʍu���ł́A�{�Z�����H�w�ȁi���@�ޗ��H�w�ȁj���ƂŁA�����ȃZ���~�b�N

�X�̊J���ɐ��������r���������i������Ѓ��[���h���{��\������j���u�t�Ɍ}���A�u�Ȋw�Z�p�E

�m�̑n���\�����ȃZ���~�b�N�X�̊J����ʂ��ā[�v�Ƒ肷��u�����s���܂����B�r�����́A�u����

�̌����ɊF���S�����悤�ɂȂ邽�߂ɂ́A������x�̒i�K�܂ŁA�����Ō������ʂ����߂Ȃ�

�Ƃ����Ȃ��A�펯�ɑ���ꂸ���R�Ȋw�̐^����Nj����邱�ƂŁA�C�m�x�[�V���������܂��v�ƌ��

�o�Ȏ҂͔M�S�Ɏ����X���Ă��܂����B

�@����̃V���|�W�E���́A����E��w�E��ƂȂǂ��Q�����A�S�X�R���̔��\�i�������\�R�O�S���A�|�X

�^�[���\�P�W�X���j�A�V�O�O������Q���ғo�^������A�Z���̂P�Q�����Ō������\�A�T�����Ń|�X�^�[

���\���s���܂����B�܂��A�X�P�[�������b�g�����������S���j�n�r�d�m�����l�b�g���[�N�U����

�����Љ�s��ꂽ�ق��A�u���炭��V�E�q��Ɋw�ԕ������R����A�g�e�N�m���W�[�v���e�[�}

�Ɉ�ʌ��J�̃C�x���g�������ɊJ�Â��A�����̂����ɏI�����܂����B

|

|

|

��c�Z�����A�A��������@�\�������̏j���A������B��w��w�@�������H�w�{�w�{���̏j���̏j��

|

|

�s�������ی�ۂɂ��|�g���q�̎����A�r���������ɂ��u��

|

|

�w���̌������\�A�|�X�^�[���\�̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�������[�^�[�V���[�Q�O�P�S��B�w������ԗ��W�ɏo�W�E���ʏ��

�@

�@�v���č���́A�P���Q�S�i���j������Q�V���i���j�ɂ����ĊJ�Â��ꂽ�������[�^�[�V���[�Q�O�P�S��

�����Ċ�悳�ꂽ��B�w������ԗ��W�ɏo�W���܂����B

�@���̎ԗ��W�͎����ԃ��[�J�[��֘A���i���[�J�[�y�ш�ʗ���҂ȂǁA�����̗���҂��K���

���[�^�[�V���[�ɁA�w������ԗ���W�����邱�Ƃɂ��A�w���̎����Ԑ���ӗ~�ƋZ�p������

���߁A�����Ėk����B�̎����ԎY�Ƃ̐U����}��ړI�ŊJ�Â��ꂽ���̂ŁA��B�n��̑�w

�⍂��A���w�Z�A�H�ƍ��Z�̊w���E���k�����삵���P�V��̎ԗ����W������A��l����q��

�܂ő吨�̗���҂����w�ɖK��A�w���E���k�����̐����Ɏ����X���Ă��܂����B

�@�{�Z�̎ԗ��͋@�B�H�w�Ȓ������m�������̖{�Ȑ��E��U�Ȑ��y�уG�R�p���[���D��ɂ��

���삳�ꂽ���̂ŁA���R�@�ւƔ�r���ĔR���̓��͕ϊ������������A�����㎩���ԗp�̓��͌�

�Ƃ��Ċ��҂���Ă��鐅�f��R���Ƃ����N���[���ȓ��͌��A�R���d�r�G�R�����J�[�i1�l���R��

���Z�p�ԗ��j���o�W�B

�@�Q�U���ɂ͏o�W�ԗ���ΏۂƂ����R����J�Â���A�G�R�J�[����œ��ʏ܂���܂��܂����B

|

|

|

�W���ԗ��A����҂ɐ�������w���A������̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

��������@�\���������v���č���ƍ���V���|�W�E�������@

�@

�@�Ɨ��s���@�l�����������w�Z�@�\�̏����G�����������A����P���Q�T���i�y�j�ɋv���č�

��Ɠ��Z�ŊJ�Â��ꂽ����V���|�W�E�������@���܂����B

�@�ŏ��ɏ�c�F�Z������T�v����������A�L�O�ق�K��āA���������v���č����H�Ɗw�Z

�ȗ��̓����̗l�q���Â��ʐ^��^�C�K�[�v�Z�@�������w���܂����B�����ċ@�B�v�f������

�ł́A�����Q�O�`�Q�Q�N�x�̕��ȏȋ���f�o�ł̓��e���X�ɔ��W�E�[���������f�W�^���G���W�j�A��

���O��p�����@�B�v�f�v����̎�g�ɂ��āA����ɎY�w���A�g�e�N�m�Z���^�[�ł́A�d�_

�����v���W�F�N�g���ł̃v���W�F�N�g�ɂ��āA���ꂼ��@������Ȃ�����������ق��A

�w������}���قȂǂ����@���܂����B�e�ꏊ�Ő������������ɑ��A�����̎�g��{�݂̗��p

�ȂǐϋɓI�Ɏ��₵�Ă��܂����B

�@�����������́A���ꎋ�@��A���Z�ŊJ�Â��ꂽ����V���|�W�E���̊J��ŗ��o���A���q��

����A�S������Q���������ꐶ�̌������\���͓I�ɉ��A���\�w���ɑ��Ď��������

�ȂǔM�S�Ɍ������\���Ă��܂����B

|

|

|

�@�B�v�f�v����̐����������鏬��������(������2�l�ځj�A�w���������̗l�q�A�|�X�^�[���\���s�����w���̐������l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

����25�N�x��B�E����n�捂��e�N�m�Z���^�[������c���J��

�@

�@�v���č���ł́A����P���Q�S���i���j�A�����Q�T�N�x��B�E����n�捂��e�N�m�Z���^�[

������c���J�Â��܂����B

�@�@���̉�c�͍���łP�P��ځB�ŏ��ɋv���č����S���Z�Ƃ��ĊJ�Â���A��B�E����n��

�X����P�O�L�����p�X���ꏄ���A�ēx�v���č��ꂪ�S���Z�Ƃ��ĊJ�Â���Ă��܂��B

�@��c�ɂ́A��B�E����n��e����̃e�N�m�Z���^�[�����ɉ����A�����������w�Z�@�\����

�獂���O�n��C�m�x�[�V�������i�{���Y�w�A�g�E�m�I���Y���i�����炪�o�Ȃ��܂����B

�@��c�F�Z���̈��A�̌�A���c��r�v���č���Y�w���A�g�e�N�m�Z���^�[�����i��Ƃ��āA

�c�����i�߂��A�e���ꂪ��������_�A����A�V���Ȏ��݂̎��{�ȂǁA�����Ȉӌ�����

�E�c�_���s���܂����B

�@��c�I����́A���c�Z���^�[���̈ē��̉��A�w���{�݁i�Y�w���A�g�e�N�m�Z���^�[���j

�̌��w���s���A����ɏꏊ��ς��Č𗬉���s���܂����B

�@���̉�c��ʂ��āA��B�E����n��e����̃e�N�m�Z���^�[���Ԃŏ�L������ɐi�݁A

�A�g����w�[�߂��܂����B

|

|

|

��c�̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

���炭��V�E�q��W�Łu����C�x���g�f�[�v�����{

�@

�@�v���ďo�g�̔����Ƃ�(��)���ł̑n�Ǝ҂ł���c���v�d�̋Ɛт����ǂ�u���炭��V�E�q��W�v

�������p�قŊJ�Â���Ă��邱�Ƃɂ��Ȃ݁A�v���č���͂P���P�P���ɓ����p�ق����ɂ��āA

�v���č���C�x���g�f�[�����{���܂����B

�@�ٓ��ł́A���{�b�g�𑀍삷��u���{�b�g�ŗV�{�b�g�I�v�A�o�[�`�����ȉԉ�e��v���O������

�̌��ł���u�\�t�g�E�F�A�w����i�v�A��V��v���Ĕˎ�̗L�n���䂫�i�u�䂫�v�͂��傤�ɂ�ׂ��

���j���˓��ŏ��サ���u�v���Ă̘a�Z�v�̂R�R�[�i�[��݂��A�q�ǂ����������E����w���̐�����

�āA���ꂼ��̉ۑ�ɔM�S�Ɏ��g��ł��܂����B

�@���p�ّO�̍L��ł́A�c���v�d�����삵�����C�@�֎Ԃ̖͌^��͂��ċv���č��ꂪ���삵��

���C�@�֎Ԗ͌^�̐����Ǝ������s���A�ڂ̑O���������Ƒ���n�߂����C�@�֎ԂɁA�q�ǂ�

��������傫�Ȋ�����������܂����B

�@�A�x�����Ƃ������Ƃ������āA���͂V�U�X���̗���҂œ��킢�܂����B��Ԃ��߂��Ă�������

�q�ǂ����������Ɏc��A�C�x���g�͐����̂����ɖ�����܂����B

|

|

|

���C�@�֎Ԏ����̗l�q�A�v���O���~���O�Q�[���ŗV�Ԏq�������A���{�b�g�ŗV�{�b�g�I

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

���؏܍�Ƃ̈��������Y������Z��K��

�@

�@����P���P�W���A�v���č��ꑲ�Ɛ��ő�P�S�W�؏܂���܂������j�����Ƃ̈��������Y��

����Z��K�₵�܂����B

�@���Z���O�r�[���n�a�ł���������́A�����ږ�̍]�菸���A�����G�T�y�����̈ē��ŁA

���O�r�[���n�a��̍��X�ؕq�������ƃ��O�r�[���̗��K�̗l�q��A���������쎌��������

�����܂�Ă���O���E���h���̓����n���T�O���N�L�O���������A�Z������K��A��c�F�Z��

�ƍ��k���Ă���A�}���قɐ݂���ꂽ�w���������Y�R�[�i�[�x�����w���܂����B

�@���̃R�[�i�[�́A�}���ق̑S�ʉ��C�H�����I���A���N�x���烊�j���[�A���I�[�v����������

���_�@�ɐ݂����A������������ꂽ�S��i��W���������̂ŁA�R�T��i�X�V�����P�[�X��

���߂��Ă��܂��B�������́A���ފكQ�[�g���ʂ̃P�[�X�ɓW�����ꂽ����̑S��i�����S�[��

�l�q�ň�]���A��y�w���̂��߂ɍ���������̊����Ă��܂����B

|

|

�������̖K��̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�����Q�T�N�x�w�������l�����J��

�@

�@�v���č���ł́A����P���P�U���i�j�A�����Q�T�N�x�w�������l�����J�Â��A���w���i�C�������N

�i�ޗ��H�w�ȂR�N�j�j���܂ނQ�V���̐V���l���j�����܂����B

�@���ł́A�n�߂ɉ��������\���Ď��яr�M�����i�d�C�d�q�H�w�ȂS�N�j����V���l�ɑ���

�j��������A���̌�A�F�������N�i�@�B�H�w�ȂT�N�j����V���l���\���Ďӎ����q�ׂ��A

�u���ꂩ�琬�l�Ƃ��Ă̎��o�������Ċ撣�肽���B�v�Ƃ̕���������Ă��܂����B

�@�Ō�ɁA��{�p�������厖����́A�V���l�ւ̏j���Ƃ��āA�u����w�̎��o�ƐӔC�������āA

���X�̐����𑗂��Ăق����B�v�Ƃ̃G�[���������܂����B

�@�V���l�����́A����ʂ��Đ��l�Ƃ��Ă̎��o�����߂Ċ����Ă���l�q�ł����B

|

|

|

�w�������l���̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�}���[�V�A�EMJII�iMARA-JAPAN Industrial Institute�j�̊w���Ƃ̍��ی�

�@

�@����P�Q���P�W���i���j�A�}���[�V�A�̂l�i�h�h�ɍݐЂ���w���P�Q���Ƌ����Q�����{�Z��K��܂�

���B

�@����́A���v���c�@�l�I�C�X�J�����{����}���[�V�A�E�l�i�h�h�w���K���v���O�����̈�Ƃ��āA

���@�l���{�Z�֎����̗v�������������̂ł��B

�@�{�Z�֓�����A�n�߂ɍ��؏ˌ����厖�₩��{�Z�̏Љ����A���̌㐶�����p���w�Ȃ�

�w���Ƃ̌𗬂��s���A�l�i�h�h�̊w������}���[�V�A�̕��x������I���ꂽ�ق��A�����O���[�v

�ɕ�����Ă̍��b���s���܂����B

�@�����āA�E�F�[�u�z�[���i�w���H���j�A�w�����y�ѐ}���ق̌��w�����H�w�Ȃ̊w����

�����������̌𗬂��s���܂����B

�@�Ō�ɁA�{�Z�ݐЂ̗��w���Ƃ̍��k���s���A�{�Z�ɂ�����}���[�V�A�E�l�i�h�h�w���K���v��

�O�������I���܂����B

|

|

|

|

(��j�������p���w�Ȃ̊w���Ƃ̌𗬁A�i��������j������H�w�Ȃ̊w���Ƃ̌𗬁A�{�Z���w���Ƃ̌�

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�w�����ɂďH�̗��Ղ��J��

�@

�@����P�Q���V���i�y�j�A�}�����Ƃ������痯�w�����܂ޖ�P�Q�O���̗������Q�����āA�w��

���ɂďH�̗��Ձi�����ψ����F�@�B�H�w�ȂS�N���c�֔V�N�j���J�Â��܂����B

�@�܂��O���[�v�ɕ�����Ă����������s���A����Ȃ��n�ɍŏ��͌˘f���Ȃ�����݂���

�y����ł��܂����B

�@���ɁA�X�|�[�c���ł́A�`�[���ɕ�����ă\�t�g�{�[�����Z���s���A���𗬂��Ȃ���A�y��

�����Ƀv���C���Ă��܂����B

�@�Ō�ɗ[������o�[�x�L���[�p�[�e�B�[���s���A�H�̗��Ղ���߂�����܂����B

|

|

|

(������j�݂��A�����݂��ۂ߂�l�q�A�X�|�[�c���̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

��U�Ȑݒu20���N���L�O����u������J��

�@

�@�{�Z�ł́A��B�E����n�捂��ōŏ��ɐݒu���ꂽ��U�Ȃ��A�Q�O�N�̐ߖڂ̔N���}���A����

�P�P���Q�X���ɋL�O�u������J�Â����B�Q�O�O������ݍZ���E���E�����o�Ȃ��܂����B

�@��c�F�Z������̊J��̈��A�̂��ƁA�u����͎O���\���ōs���A��ꕔ�ł́A����������

�i��B��w��w�@�������H�w�����@�����j�Ə����������i��ꐸ�H������Џ햱������i�{�Z

�@�B�H�w�ȑ��j�j���u�t�Ɍ}���A�u���ꑲ�Ɛ��A��U�ȏC�����Ɋ��҂������́v�Ƒ肵�ču����

�s��܂����B

�@������ł́A�{�Z��U�Ȃ̏C�����ŁA���݊�Ƃ̑����Ŋ������̎Љ�l���w�@��

���u�t�Ɍ}���A�u�Љ�l�Ƃ��Ă̖����v�u��y�̊F����ցv�Ƒ肵�A�Љ�l�Ƃ��Ă̐S�\���A�݊w��

�ɂ���Ă����ׂ����Ƃ��y�����炱���킩��݊w���̔Y�݂ɂ��ču�����s���܂����B�C����

�̑�������w�@�ɐi�w���Ă��邱�Ƃ�����A����Ƒ�w�̈Ⴂ�A����̗ǂ��Ƒ�w�̗ǂ��Ȃǂ�

�Љ��܂����B

�@��O���ł́A�u�t�E��U�ȏC�������A���̍ݍZ���ƃp�l���f�B�X�J�b�V�����`���ŁA���^��

�����s���A�݊w������͐�y�����̎��̌������Ɛ������̎��₪���܂����B

�@�o�Ȃ����w���́A�^���Ȃ܂Ȃ����ōu�t�̘b�ɕ�������A��y�����̎��̌��܂����b��

�l�X�Ȃ��Ƃ������Ƃ����l�q�ł����B

�@�Ō�ɁA�r�c����U�Ȏ厖�����̈��A���s���A�����̂����ɋL�O�u����͕�A

���̌�A�����ڂ��č��e��s���A�u�t�y�ъw�Z�W�҂Ő�U�Ȑݒu20���N���j���܂����B

|

|

|

(������j��y�֍u�������U�ȏC�����A�����A�p�l���f�B�X�J�b�V�����̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�����Q�T�N�x�m�I���Y�Ɋւ���u�K����J��

�@

�@����P�Q���T���ɓƗ��s���@�l�����������w�Z�@�\�n��C�m�x�[�V�������i�{���Y�w�A�g�E

�m�I���Y���i�������R�[�f�B�l�[�^�̖쒆���������u�t�Ɍ}���A�����Q�T�N�x�m�I���Y�Ɋւ�

��u�K����J�Â��܂����B

�@���̍u�K��́A�v���č���̋��E����ΏۂƂ��āA���猤��������Y�w�A�g�̐��ʂ̂����L

�v�Ȓm�I���Y�̌������A�Љ�ɂ����銈�p�A�y�ђm�I�n���T�C�N���̍X�Ȃ�W�J�A���тɒm�I

���Y�ւ̑Ή��\�͂̌����ړI�Ƃ��ĊJ�Â���A�Q�R���̋��E������u���܂����B

�@�����čs��ꂽ�ʑ��k��ł́A�ߔN�v���č���ɕ��C���������Ȃǂ������֘A�̑��k��

�s���A�\�莞����啝�ɃI�[�o�[����Ȃǐ����̂����ɏI�����܂����B

|

|

|

�u�K��̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

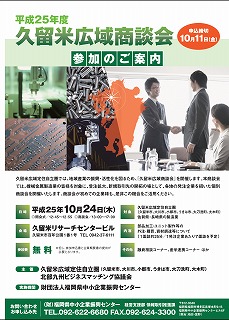

��B����n��j�n�r�d�m�V�Z�p�}�b�`���O�t�F�A�Q�O�P�R�ɎQ��

�@

�@����P�P���P�R���A�Ɨ��s���@�l�Ȋw�Z�p�U���@�\�Ƌ�B����n��X����́A���m�Â���t�F�A

�Q�O�P�R�i�����H�ƐV���Ў�Áj�̕��ÃC�x���g�Ƃ��āA�u��B����n��j�n�r�d�m�V�Z�p�}�b�`���O

�t�F�A�Q�O�P�R�v���}�������b�Z����(�����s)�ŊJ�Â��܂����B

�@���̃C�x���g�́A��B����n��X���ꂪ�ۗL���関���J������JST���ƍ̑��Č����A������

�i�Z�p�ۗL�ҁj���g����ƊW�҂�ΏۂɁA���p���ւ̓W�]�܂����Z�p�������s���A���{

��Ƃ⌤���p�[�g�i�[���W���邱�Ƃ�ړI�Ɏ��{�������̂ł��B

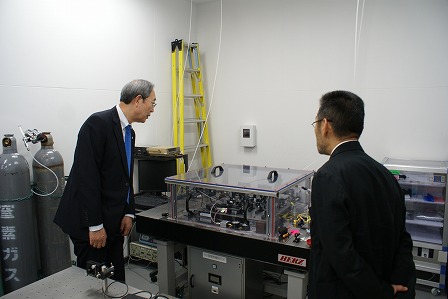

�@�e���ꂩ��V���̔��\������A�v���č��ꂩ��́u�����ԘI�o�B�e�ɂ����ăn���[�V��������

�摜���o�͂���J�����V�X�e���v�Ƒ肵�A���{���L�����i������H�w�ȁj�����\���s���܂����B

�@���\��ɂ͌ʑ��k�R�[�i�[���݂����A�S������������҂ɑ��Ď��ۂɋ@�B����ɂ�

�ĐV�Z�p�̐������s���܂����B����͎��p���Ɍ�������̓I�Ȏ��g�݂̐��i�⋤��������

�ւ̔��W�����҂���Ă��܂��B

|

|

|

���\���s�����{����

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

��������@�\�\�������E�㓡�l���ے����{�Z��K��

�@

�@�����������w�Z�@�\�̌\����j�����ƌ㓡�����l���ے����A�P�P���P�T���{�Z��K�₵

�܂����B

�@�\��������͏�c�F�Z����ƍ��k���s������A�w�Z���{�݂����@���܂����B

�@�ŏ��ɁA�L�O�قł͖{�Z�̂V�O�N�ȏ�ɂ킽����j�Ɠ`���ɐG��A�����ė��̓I�ȍ\������

�v�E���}�����K����b�`�c���K���i�@�B�H�w�ȓ��j�A�w�����̋����E�H���Ȃǂ�Y�w���A�g

�e�N�m�Z���^�[�̏d�_�v���W�F�N�g���A���N�R�����C�H���ɂ�胊�j���[�A�������}���ق�

�}���قQ�K�Ɉړ]��������Z���^�[��IT�����⑽�ړI���Ȃǂ����@���܂����B

�@�\��������́A���@�������ꂼ��̏ꏊ�Ő������������ɑ��āA���Ƃ�w���A�Y�w

���A�g�̌����ۑ�Ȃǂɂ��ĐϋɓI�Ɉӌ��������s���܂����B

|

|

|

�w�����@�̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�^�C�̍��Z�����{�Z��K��

�@

�@�P�O���Q�S���ɁA�^�C�̍��Z���P�T�����A�{�Z��K��܂����B

�@����̖K��́A�Ɨ��s���@�l�������N����U���@�\�����{����u�����Q�T�N�x�����Ȋw��

�ϑ����Ɓi���N����{�݂����p�����𗬎��Ɓj�^�C�������Z�����ٌ𗬎��Ɓ@�`���E�^�C

���N�����ナ�[�_�[�̈琬�`�v�̈�Ƃ��āC������{�������N���R�̉Ƃ�������^�C

�̍��Z�����C���{�̐��N�Ƃ̌𗬂��邽�߂ɖK�ꂽ���̂ł��B

�@���Z�������͕ꍑ�œ��{����Q�O����Ƃ��Ċw�K���Ă���A�{�Z�v���O���~���O���{����

�w���Ɠ��{����܂����Ȃ���𗬂��C�S������v���O���~���O�R���e�X�g�̎�܍�i�̃f����

���w������C�|���U�q��p�������������Ȃǂ��s�����B�܂��A���̃A�W�A��������{�Z�ɗ��w

���Ă���w���Ƃ����{��Ŋ��k���s���A�w���ԂŌ𗬂�[�߂Ă��܂����B

|

|

|

�K��̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�u��P�W��}�i�r�B�����h�v�Ɂu�ӂꂠ�����H�w�W�v���o�W

�@

�@�P�P���P�O���ɁA���[��s�A�v���ĂŊJ�Â��ꂽ��P�W��}�i�r�B�����h�E���ǂ��t�F�X�e�B�o���ɂ���

�āu�ӂꂠ�����H�w�W�v���o�W���܂����B�����́A���V�ɂ�������炸�q�ǂ���e�q�Â��P,�Q�O�O��

���K��A�����̂����ɏI�����܂����B

�@�}�i�r�B�����h�́A�s���̐��U�w�K�ւ̈ӗ~�ƊS�����߂邽�߁A�v���Đ��U�w�K���i�s������

�v���Ďs�ق��̎�ÂŎ��{����Ă�����̂ŁA�{�Z�͏��w���𒆐S�Ƃ�����ʎs���Ɂu���H�w�v��

�ʔ�����s�v�c����̌����Ă��炤���Ƃ�ʂ��āA���ɐ��N�̗��H�w�ɑ��鋻���E�S��[��

�邱�Ƃ�ړI�ɖ��N�o�W���Ă��܂��B

�@���N�̏o�W���ł́A�e�w�Ȃ̋��͂āA�u���{�b�g�ŗV�{�b�g�I�v�A�u�d�q�H��@�N���b�v���[�^

�[�ƁA�Â��Ȃ�ƃs�J�s�J����d�q�z�^������낤�v�A�uKinect��p�����摜����/���{�b�g�A�[����

�R�����O���t�B�b�N�X�v�A�u�}�C�N���J�v�Z���y���_���g�v�A�u�ӂ����ȋ����ɂ���낤�v�A�u����������

�s�v�c�Ȍ��ہv�̂U�̑̌��E�����R�[�i�[��݂��܂����B

�@���C�x���g�ł��Ȃ��݂ƂȂ����o�W���ɂ́A�������̋��E���≞���w���̎p�����ڂɁA�J���

�҂���т�q�ǂ��̃O���|�v��e�q�Âꂪ���������A�I�[�v���Ɠ����ɂ��ړ��ẴR�|�i�|

�ɉ�����ȂǁA�q�ǂ���������łȂ���l���傢�ɋ������������l�q�ŋv���č���Ȃ�ł�

�́u�Ȋw��H�w�̐��E�v���y����ł��܂����B

|

|

|

������u���{�b�g�ŗV�{�b�g�I�v�A���S�i�A�u����������s�v�c�Ȍ��ہv�̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�X�P�A�[�h�X�g���[�g�����ɂ���ʈ��S�u�K������{

�@

�@�i�`���ς̎x���A�������x�@�{���A�v���Čx�@���̋��͂āA�P�O���R�O���ɖ{�Z�O���E���h

�őS�w�N��ΏۂɌ�ʈ��S�u�K������{���܂����B

�@���u�K��́A�{�Z�̂قƂ�ǂ̊w�������]�ԁE�o�C�N�E�����Ԃɂ��ʊw���Ă��邽�߁A���

���S�ӎ��̌����ړI�Ƃ������̂ŁA�x�@�����ɂ��u�b�ɉ����A���ۂ̌�ʎ��̗̂l�q��

�v���̃X�^���g�}������������X�P�A�[�h�X�g���[�g�i���|�̎����j�����ɂ����{����܂����B

�@�����ł́A���]�Ԃ̕��i�A��l���A�P�����A�g�ѓd�b��C���z���̎g�p�Ȃǂ̈ᔽ���s�A

�ꎞ�s��~�A�M�������ɂ��}�Ȕ�яo���A��^�Ԃ̍��܊������݂ȂǁA�X�^���g�}�������

���̂����A���ɍČ�����܂����B

�@�Q�������w���́A�u���ۂɎ����ԂƎ��]�Ԃ��Փ˂���u�Ԃ��������́A���]�Ԃ̕������v

���{���ɐS�z�����B�܂��A���]�Ԃɏ���Ă��Ă��A���肪���]�Ԃ���s�҂ł���Α傫�Ȏ���

�ɂȂ���̂Œ��ӂ������B�v�Ɗ��z���q�ׂĂ��܂����B�܂��A��Q�҂ƂȂ��Ă��A���Q�҂ƂȂ���

���A���̂̕|����m��悢�@��ƂȂ����悤�ł����B

|

|

|

��ʈ��S�u�K��̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

SuperCon2013�ŗD�������w���`�[�����v���Ďs���s����\�h�K��

�@

�@���̉āA�����H�Ƒ�w�Ƒ���w���J�Â����u�Ă̓d�]�b�q���v��P�X��X�[�p�[�R���s���[

�e�B���O�R���e�X�g�iSuperCon2013�j�ŏ��D�����ʂ�����������H�w�ȂQ�N���Ńv���O���~���O

���{���ɏ�������imishinn�i���݂���j�`�[���̊w���R���i�v�ۓc�˕��N�A�t�z��l�N�A�g�c

����N�N�j�Ə�c�F�Z���A�w�������̍��؏ˌ��y�����炪�A�P�O���Q�W���ɋ��{���F�v���Ďs

���s����\�h�K�₵�A�D���̕��s���܂����B

�@�����o�[�̋g�c����N�N�́u���Z�����ɂ����A�C�f�A�������сA�R�l�Ō���i�߂Ă���������

�������\�Ȃ��Ƃ������������͖{���Ɋ����������B�v�ƗD���̊�т����A���{���s������́A

���j���ƌ���̌��t���q�ׂ��A�w���������̊���𐾂��Ă��܂����B

�@����̃R���e�X�g�́A���H��̃X�[�p�[�R���s���[�^�ł���TSUBAME2.0���g���ĕ���

���s���v���O�������쐬���C���̐��x�Ƒ��x���������Z���E���ꐶ�P�`�R�N���Ώۂ̃R���e�X�g�B

�S���ŗ\�I�������������Q�O�`�[�����A�T���Ԃ������ē��������v���O�������쐬���A����

���\�����������܂����B

�@�Ȃ��A�D���ɂ��R���̊w���͗��N�Q���ɊJ�Â������{���I�����s�b�N�̖{�I�o�ꌠ��

�l�����܂����B

|

|

|

�\�h�K��̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�w����𒆐S�Ƃ���L�u�̊w�����v���Ďs�X�n�y�ъw�Z���ӂ̐��|���������{

�@

�@�P�O���P�X���A�w����𒆐S�Ƃ�����U�O���̗L�u�w�����A�ʊw�̌o�H�Ƃ��đ����̊w�������p

���鐼�S�v���ĉw���ӂƊw�������̒��S�ł��鏬�X��n��ɂāA���|���������{���܂����B

�@���̐��|�����́A������肨���b�ɂȂ��Ă���n��̕��X�֊��ӂ̈ӂ����߂Ď��{��������

�ŁA�w���ӂ̏��X�X�Ȃǂ���̗v�]�܂��āA�S�~�E����ǂ̗����������Ȃǂ��s���A�Ō�

�ɍZ���̃S�~�E����Ԃ̔��A�����s���āA1���̐��|�������I���܂����B

�@�Q�������w���́A�u������n��ɕ�炷���X�֏����ł��v���ł��邱�Ƃ�����Α����Ă�����

���B�܂��A���|���������łȂ��l�X�Ȋ�����ʂ��Č𗬂��[�߂Ă��������B�v�Ǝ��ւ̐V���ȕ�

��������Ă���A�L�Ӌ`�Ȑ��|�����ƂȂ����悤�ł����B

|

|

|

���|�����̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�����Q�T�N�x�w�Z������E���w����J��

�@

�@�����Q�T�N�x�w�Z������E���w����P�O���P�X���ɊJ�Â��A���w���A�ی�҂Ȃǖ�R�O�O�����{�Z

��K��܂����B

�@�w�Z������ł́A��c�F�Z�����w�Z�S�̂̊T�v�������s������A�R�{�苳���厖�₩��e�w

�Ȃ̏Љ�� �����Q�U�N�x���w�����ɂ��Đ������s���܂����B

�@���������s��ꂽ�w�Z���w��ł́A�e�w�ȂŎ������̐ݔ���W�����Ȃǂ����J����܂����B

�@�Q���������w������́A�u���H�I�ȕ��Ɏ��g�߂邱�ƁA��̏A�E�A�i�w���������邢���@��

�ƂȂ����B�v�A�u����ɂ��Đ[���������邱�Ƃ��ł��A�����ւ̖ڕW�����m�ɂȂ����B�v�Ȃǂ̊��z

�����܂����B

|

|

|

�w�Z������̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�����Q�T�N�x�v���Ďs���P�ʌ݊�����Z�ɂ��u�����u�`�v���J�u

�@

�@�P�O���P�P���A�Q�T���̂Q���ԁA�v���Ďs���P�ʌ݊�����Z�i�v���đ�w�A�v���čH�Ƒ�w�A���}

���A�w�@��w�A�v���ĐM�����w�@�Z����w�A�v���čH�ƍ������w�Z�j�ɂ�鋤���u�`���J�u

���܂����B

�@���̋����u�`�͋v���Ďs��5�̑�w���Ƌv���Ďs���A�g���A���N��̃e�[�}�Ŋe��w����

������F�������u�������ꂼ��ɊJ�u������̂ŁA���N�́u�v���Ă̐����Ɗ��v���e�[�}

�ɍu�`���s���܂����B

�@�{�Z����́A�P�O���P�P���ɓ��c��r�����i�@�B�H�w�ȁj���u�v���Ă̊��ƃ��r���e�B�v�A�P�O��

�Q�T���ɋ��؍G�a�y�����i�������p���w�ȁj���u��������p�������v�Ƒ肵�u�`���s���A����

�Z�̊w����X�O������u���܂����B

|

|

|

�����u�`�̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�����Q�T�N�x�v���čL�揤�k��ɏo�W

�@

�@�v���čL�揤�k��i��ÁF�v���čL��莩�����y�іk����B�r�W�l�X�}�b�`���O���c��j���A�P�O���Q�S����

�v���ă��T�[�`�E�p�[�N�ōs���A�{�Z�͎Y�w�A�g�R�[�i�[�ɂ����āA�{�Z�ɂ�����Y�w�A�g�ւ̎��g�ݏ�

��e�N�m�l�b�g�v���Ăɂ��ďЉ��|�X�^�|�W�����s���܂����B

�@���̏��k��́A�n��Y�Ƃ̐U���E��������}�邽�߁A�n�������Ƃ̊�Ƃ�ΏۂƂ��ĐV�K����J��̏�Ƃ���

���N�J�Â���Ă���A����łW��ڂ��}���A��N�����̊�Ƃ��Q�����Ă��܂��B

�@�W���u�[�X�O�ł́A�{�Z�ɋ������������Q���҂������~�߂ă|�X�^�|�Ɍ�����A�S���̖{�Z�E���֎Y�w�A�g��

�����e�N�m�l�b�g�v���Ă̊T�v�Ȃǂɂ��ĔM�S�Ɏ��₷��p�������������܂����B

|

|

|

�v���čL�揤�k��̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�����Q�T�N�x�v���āE�����n��Y�w���e�N�m�𗬉�ɎQ��

�@

�@������Ћv���ă��T�[�`�E�p�[�N����Â���v���āE�����n��Y�w���e�N�m�𗬉�A�P�O���Q�Q���ɋv���ă��T

�[�`�E�p�[�N�ɂčs���A�{�Z����́A�n��A�g�����̎��g�݂Ɋւ��锭�\�y�у|�X�^�|�W���Ȃǂ��s���܂����B

�@���̌𗬉�́A���̂Â���ɖ𗧂�������l�b�g���[�N�Â���̏�Ƃ��āA���N�J�Â���Ă�����̂ŁA����

�Q�T�N�x�́w���m�Â��蒆����Ƃɂ�����Y�w���A�g�J���̊��ǂ���x�Ƃ����e�[�}�ŊJ�Â���A�P�U�̊�ƁE�c�̂���

�Q��������܂����B

�@�𗬉�ł͕������H�ƋZ�p�Z���^�[�����_�J���G���ɂ���u���̌�A�����@�ւ̎Y�w�A�g�����̏Љ��

�A�g�J������Љ�s���A�{�Z����͓��c��r�Y�w���A�g�e�N�m�Z���^�[�����u�v���č���ɂ�����n��A�g

�̐��i�ɂ��āv�Ƒ肵�Ĕ��\���s���܂����B

�@�܂��A���ɐ݂���ꂽ�W���u�[�X�ł́A�{�Z�̒n��A�g�����̎�g�Ƃ��āu�e�N�m�l�b�g�v���āv�y�сu�Y�w��

�A�g�e�N�m�Z���^�[�v�̎��Ɗ������p�l���⎑���ŏЉ�A��������������ƊW�҂̕��X�͎b�������~�߁A

�M�S�Ɍ������Ă��܂����B

|

|

|

�e�N�m�𗬉�̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�v���Ďs���T��w���A�g�ɂ��s�����J�u�����J�u

�@

�@�P�O���P�X���A�v���č�����܂ގs���T�̑�w�E�Z��E����ō\������鍂������R���\�[�V�A���v���Ă���Â�

��s�����J�u���ɂ����āA�{�Z�͍��L���y�����i��ʉȖڕ��Ȍn�j���u�������S���q�������֖L���Ȏ��R�����ǂ�

����Ύc����̂��v���e�[�}�ɁA�u���o�ϊw�v�̍u�����s���܂����B

�@�u���ł́A�ߔN�[�������Ă�������ɂ��āA�����K���ɕ]������Ă��Ȃ����v�D��̎s��o�ό^�Љ��

���_���������ƂƂ��ɁA�����\�ȎЉ�̂�����Ƃ��̂��߂̋�̓I�ȕ�����������o�ϊw�̏Љ���s���܂����B

�@��u�҂́A�������S���q�������֖L���Ȏ��R�����c���Ă������߂ɁA���o�ϊw�̍l�����ɂ��ė������A��

��������̖�肪�����ł���̂����l����@��ƂȂ����悤�ł����B

|

|

|

�s�����J�u���̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�w�����ɂĔ��H�V�~�����[�V�����Ȃǖh�Д��P�������{

�@

�@�P�O���P�U���A�w�����ɂďH�̖h�Д��P�������{���܂����B

�@�n�߂ɖh�Д��P���̈�Ƃ��āA�w�����̋��H�Ɩ����ϑ����Ă��銔����Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂̂��ƁA

�w�����H���ɂ����Ĕ��H�����ۂɐH������H�V�~�����[�V���������{���܂����B

�@�[������͏��h�����ł���Ð��N�i�@�B�H�w�ȂS�N�j�̍��}�ƂƂ��ɁA�}�����Q�K��H������Ђ���������

�Ƃ����z��ŁA�������E���P�����s������A�����P���E���ΌP�������{���܂����B

�@�Q���҂͋v���čL����h�{�������̐�����w���ɔM�S�Ɏ����X����ȂǁA�h�Ђɑ���ӎ������߂Ă��܂����B

|

|

|

���H�V�~�����[�V�����E���ΌP���̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�w�����ɂĘa�H��@�u�K����J��

�@

�@�P�O���P�R���A�w�����H���ɂāA�a�H��@�u�K����J�Â��܂����B

�@���̍u�K��́A�����ւ̐H�����ϑ����Ă��銔����Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂āA�����Q�R�N�x����J��

���Ă�����̂ŁA���Ђ̒��������u�t�Ƃ��Č}���A���c���������͂��߂Ƃ��鑽���̃X�^�b�t�ɂ���|����ꂽ�{�i

���Η��������\����@�ɂȂ���A���{�����̊�{�I�Ȃ��ču�K���܂����B

�@�Q���҂́A���w���̂T�����܂ނQ�O���̗����i�}�����P�V���A�����R���j�ŁA���̎g�������̎������Ȃǂ�

��{�I�ȍ�@����A�G�߂̏{�̐H�ނ������������{�����̓`���₵������܂łɂ킽��A���{��g�ɕt���邱�Ƃ�

�ł��܂����B

|

|

|

�a�H�u�K��̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�����Q�T�N�x�����n��R���ꎖ���E���i�ے��⍲���j���C����J��

�@

�@�����n��R����̘A�g���Ƃ̈�Ƃ��āA�����Q�T�N�x�����n��R���ꎖ���E���i�ے��⍲���j���C��A�v����

����łX���Q�T���ɊJ�Â���܂����B

�@�{���C�́A�����Q�Q�N�x���玖�����E����Ώۂɖ��N���{���Ă�����̂ŁA����͉ے��⍲��ΏۂɁA�\�́E�ӎ�

�̌���ƍ���Ԃ̌𗬂�}�邱�Ƃ�ړI�ɁA�L������A�k��B����y�ыv���č���̉ے��⍲�S���i�X���j���Q����

�܂����B

�@���C�ł́A���N�R���ɋv���č�����N�ސE�����O���������̏������ꎁ���u�t�Ɍ}���āA�u�@�l����P�O�N���o��

�������̖�E�҂Ɋ��҂���Ă���\�͂Ƃ́v�Ƒ肵���u�b�Ɓu���ǂ��Ă��镔���̂���ׂ��g�D�͂��������邽�߂�

�d�_�����v���e�[�}�ɂ��ăO���[�v���[�N���s���܂����B

�@�u�t�̖L�x�Ȓm���ƌo���ɗ��ł����ꂽ�u�b�ł́A�����X���M�S�Ƀ�����������肳����ɂ��Ȃ�����ʂ���

���������A�O���[�v���[�N�ł́A�E���ɕK�v�Ȕ\�͂�������ɂ��ĔY�݂����L���������Ȉӌ��������s���

�܂����B

�@���ߊ���Ƃ��ču�t����A���F�����������͓I�ȍ�������Ƃ��Đ����c�邽�߂ɂ͑g�D�͂����߂�H�v����������

���邱�ƁA���̂��߂ɂ͕⍲�Ƃ��āu���E���̐��������߂��g�Ƃ��āA�ϋɓI�Ȏw���E������S�����ė~�����B�v

�Ɗ��҂����߂����t���q�ׂ��A���C��͏I�����܂����B

|

|

|

�����E�����C��̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�����Q�T�N�x�e�N�m�l�b�g�v���Ē莞������J��

�@

�@�X���Q�S���A�����Q�T�N�x��P��e�N�m�l�b�g�v���ė�����A�莞����A�m�I���Y�t�H�[�����y�ь𗬉�J�Â�

��܂����B

�@�e�N�m�l�b�g�v���ĂƂ́A�v���č���ɂ��n��A�g�����̈�w�̋�����}��ړI�ō�N�P�O���ɔ��������g�D�ŁA

�������y�э��ꌧ�ɂ�����Y�Ƃ̍X�Ȃ锭�W��n��̐l�ނ̈琬����ڎw���Ă܂��B

�@�莞����ł́A�ΊۖΕv�e�N�m�l�b�g�v���ĉ�i���ăS���В��j�A��c�F�Z���̈��A�̌�A����c���ƂȂ�A

�����̑I�C�A�����Q�S�N�x���ƕi�āj�A�����Q�S�N�x���x�i�āj�y�щ�v�č����R�c����A���Ăǂ��菳�F

����܂����B�����āA����n���T�O���N�L�O���Ƃւ̋��͕��тɑ�P�X��V���|�W�E��in�v���Ăւ̋��͂��܂�

�����Q�T�N�x���ƌv��i�āj�y�ѕ����Q�T�N�x���x�\�Z�i�āj�̒�Ă�����A����������Ăǂ��菳�F����܂����B

�@�莞�����A���ƌv��̈�Ƃ��ĕ����Q�T�N�x�m�I���Y�t�H�[�������J�Â���܂����B�v�ێR���ٗ��m�A���M�C

�ٗ��m�A����G��ٗ��m�A�|�ۊދZ�p�m�̂S�����p�l���X�g�Ɍ}���A�u�m���̎����Ă悤�i���肠�鎖�Ɖ��Ɍ����āj�v

�Ƒ肵���ᔭ�\���s���A���̌㓡�c��r�Y�w���A�g�e�N�m�Z���^�[�����R�[�f�B�l�[�^�[�ƂȂ�A�p�l���X�g�ƎQ����

�Ƃ̈ӌ��������s���܂����B

�@�����ڂ��s��ꂽ�e�N�m�l�b�g�v���Č𗬉�ł́A�����Ƃ̑�\�҂Ƌv���č��ꋳ�E���Ƃ��ӌ��������s���A

����̒n��A�g�̑����ƂȂ�܂����B

|

|

|

�e�N�m�l�b�g�莞����̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

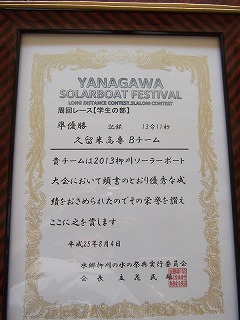

�Q�O�P�R����\�[���[�{�[�g���ŏ��D�����Z���֕�

�@

�@�W���R������W���S���ɂ����Ė���s�ŊJ�Â��ꂽ�Q�O�P�R����\�[���[�{�[�g���i���[�X�w���̕��j�ɋv����

���ꎩ�R�G�l���M�[�������D���Q�`�[�����o�ꂵ�A�����P�`�[�������D�����ʂ����܂����B

�@���̑��́A���z�G�l���M�[�̗L�����p�Ɛ��ӊ��̕ۑS��ڎw���A�P�W�N�O�ɃX�^�[�g���A���N�͊w���̕��ɋ�

�B�E�R������Q�V�`�[�����G���g���[���Ă��܂����B

�@�����́A�^�C���������\�I���[�X�łQ�ʂɂ��A�����A�\�I�������������`�[������ĂɃX�^�[�g���錈��

�ŋt�]�D����_���Ă��܂������A�c�O�Ȃ���A���������͈��V��̂��ߒ��~�ƂȂ�A�\�I���ʂ��ŏI���ʂƂȂ�܂����B

�D����_���Ă����Ö�啔���i�ޗ��H�w�ȂS�N�j�͌ږ�̌F�ی��j������H�w�ȏy�����ƂƂ��ɏ�c�F�Z����

��܂̕��s���A���N�����͂ƁA�\�z�E����������Ă��܂����B

|

|

|

���D���̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�������������R���ꍇ���w�Z��������J��

�@

�@�v���č���y�їL������A�k��B����̕��������̍����R���ꂪ�A�X���Q�W���i�y�j�ɁA�����s�̓V�_�r���ō���

�w�Z��������J�Â��܂����B

�@���̍����w�Z������́A���������̂R���ꂪ�A�g���āA�����s�y�ю��ӎs�����̒��w���A�ی�ҁA���w�Z�������A

��ΏۂɊJ�Â������̂ŁA���̒n��ɂ����鍂��̒m���x���A�b�v������ƂƂ��ɁA�u��Ҋm�ۂ�ړI�Ƃ��Ď��{��

��܂����B

�@�����́A��P�X�O���̎Q���҂��K��A�R����̍Z���A�����厖�ق����E�����o�Ȃ��A�S�̉�ō���S�ʂ̐�����

��������A�e����ɕ�����Čʂ̐������s���܂����B

�@�܂��A�����ł́A�F�{����E�����ۍ���E�s�鍂��E����������E���ꍂ��̋�B�n��̂T����ɉ����A���N��

�V���ɑ哇�E�L���E�|��̒����E�l���n��̂R���D���ꂩ����w�Z�Љ�u�[�X�̏o�W������A�Q���������w���̃A��

�P�[�g�ɂ́A�u�e����̏�����x�ɕ������Ƃ��ł��ėǂ������A����̓����𗝉��ł����v�Ȃǂ̈ӌ�����������

���܂����B

|

|

|

�����w�Z������̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�O���l�u�t�ɂ��p��ł̐����Ƃ��J��

�@

�@�{�Z�ł́A�W���Q�X���i�j�E�R�O���i���j�̃T�}�[���N�`���[�ł̓��ʍu�`�y�тX���Q���i���j�̐����n���ƃg�s�b�N�X

�ɂ����āA�A�����J���O���E�Z���g���C�X�s����u�t�������A�p��ł̐����Ƃ��J�Â��܂����B

�@���ʍu�`�i�ΏہF��U�Ȋw���j�ł́ABiotechnology(DNA��Protein)International Edition��p���āAAnalysis of

Protein Structure Using RasMol��Analysis of DNA Structure Using RasMol�̂Q�͂̍u�`���s���A��u������U

�Ȋw������́u�p��ł̐����Ƃ��āA�v���Ă����قǓ���Ȃ��A���M�ɂȂ������B�v�Ƃ̃R�����g������

�����B

�@�܂��A�����n���ƃg�s�b�N�X�i�ΏہF�{�ȂR�N������T�N���j�ł́A�Z���g���C�X�s�ƃZ���g���C�X�R�~����e�B�[�J���b�W

�̏Љ��n�܂�A�o�C�I�x���`���[�̖u���ƈ�`�q�g�݊����H�i�ɂ��Ă̍u�`���s���܂����B�u�`�I����́A

�ʂ̎���Ɖ�b�Ƀ`�������W�����w�������l������A���̊O���l�u�t�ɂ��p��ł̎��ƂƂ������̎��݂ɂ��A

�w���̉p����Ƃɑ��郂�`�x�[�V�������オ�����悤�ł����B

|

|

|

�O���l�u�t�ɂ����Ƃ̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

��P�X��X�[�p�[�R���s���[�e�B���O�R���e�X�g�iSuperCon2013�j�ł̗D�����Z���֕�

�@

�@�W���P�X���i���j����W���Q�R���i���j�ɂ����ĊJ�Â��ꂽ��19��X�[�p�[�R���s���[�e�B���O�R���e�X�g(SuperCon2013�A

��ÁF�����H�Ƒ�w�E����w�j�ɂ����āA�v���č����imishinn�`�[���i�D�z��l�N�A�v�ۓc�˕��N�A�g�c����N�N

�������������H�w�ȂQ�N�A�v���O���~���O���{���j���A���D�����ʂ����A��c�Z���Ɋ��т̕��s���܂����B

�@�{�R���e�X�g�́A�d�]�b�q���Ƃ��Ă�A�X�[�p�[�R���s���[�^��ōs�����Z���E���ꐶ(���Z�̑����w�N)�Ώۂ�

�v���O���~���O�R���e�X�g�ŁA�S������\�I��ʉ߂����Q�O�`�[�����{�I�֏o�ꂵ�܂����B

�@�{�I�ł́A�����H�Ƒ�w�Ƒ���w�̉����l�b�g���[�N�Ō��сA�����H�Ƒ�w�̒�����^�X�[�p�[�R���s���[�^

�V�X�e��TSUBAME2.0���A����ꂩ��g�p���ĔM�킪�J��L�����A�v���č���`�[���������O�̋Z�\�ƃ`�|����

�[�N�Ō������_�ɋP���܂����B

�@�Q�������w���́u�T���ԁA�R�l�̃`�[���ł��̑��Ɏ��g�ݔ��ɗǂ��o�����ł����B��ς��������y���������B�v

�ȂǂƊ��z���q�ׁA�u����̗D���ɖ��������A����v���R����p�\�R���b�q���A���I�����s�b�N�Ȃǂ̑��ł�����

���c���Ă��������B�v�ƍ���̕���������Ă��܂����B

|

|

|

�D���y�ё����̗l�q

�@

����25�i2013�j�N�x

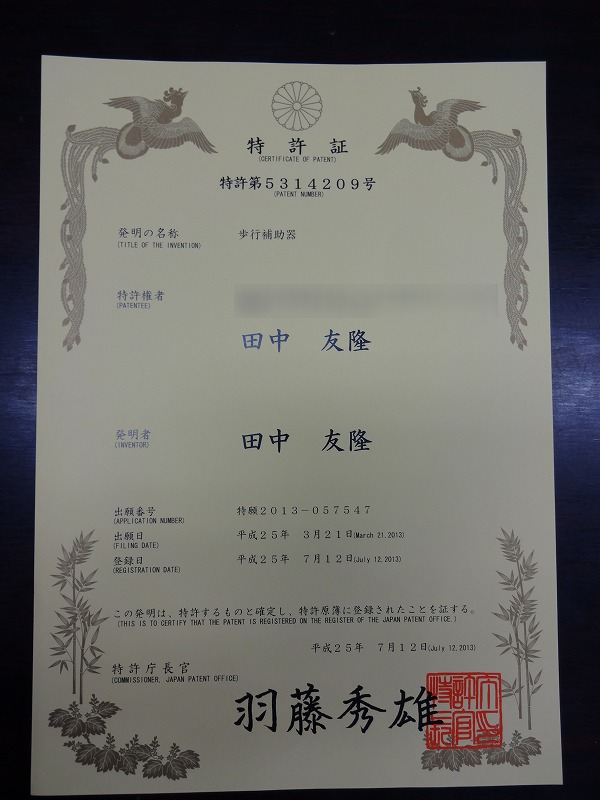

�@�B�E�d�C�V�X�e���H�w��U�Q�N�c���F���N���Z���֓����擾���

�@

�@�X���P�Q���i�j�A�c���F���N�i�@�B�E�d�C�V�X�e���H�w��U�Q�N�j���A�����u���s�⏕��v�ɂ���������擾��

���āA�w�������ɓ����������A���c�@�B�H�w�ȋ�����ƂƂ��ɁA��c�Z���֕��܂����B

�@�{�����́A�c���N����U�Ȃ̎��Ɓu�n���H�w�����v�̒��Ŕ��Đ��삵�A��������U�Ȃ̎��Ɓu�Y�ƍ��Y�����_�v

�̒��œ����o��������������̂ŁA�{�����ɂ�蕽���Q�S�N�x�p�e���g�R���e�X�g��w����œ����o��x���Ώێ�

�ɂ��I��A�ٗ��m�̎x���̂��ƂV���ɓ����o�^���������܂����B

�@��c�Z�����炨�j���̌��t��������ꂽ���ƁA��J�����_��q�˂�ꂽ�c���N�́A�A�C�f�A�ݏo���_�������A

���s�⏕��̃A�C�f�A�ɂ��ǂ蒅���܂łɁA�w�������搶�����Ă����A�C�f�A�����x���p�����ꂽ�G�s�\�[�h���

�I���Ă��܂����B

�@�p�e���g�R���e�X�g���҂œ����擾�����͖̂{�Z�ł͂R�l�ڂƂȂ�܂����B

|

|

|

�����擾�����l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�C�m�x�[�V�����E�W���p���Q�O�P�R�ɎQ��

�@

�@�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�ƐV�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�i�m�d�c�n�j��ẪC�m�x�[�V�����E�W���p���Q�O�P�R

�`��w���{�s�`���A�W���Q�X���i�j�A�R�O���i���j�ɓ����r�b�O�T�C�g�ɂĊJ�Â���܂����B

�@���̃C�x���g�́A�䂪���̎Y�w�A�g�ɂ��C�m�x�[�V�����̑n�o�𐄐i���邽�߂ɁA���𓌋����ۃt�H�[��������

�瓌���r�b�O�T�C�g�Ɉڂ��A������w������S�O�O�����錤�����ʂ��W������A�����ő�K�͂̎Y�w�}�b�`���O

�̏�ƂȂ�܂����B

�@�v���č��ꂩ��́A�u�V���R�[���S��+�{�[���`���C�i���큁�V�e�[�u���E�F�A�yON THE TOPs�z�v�Ƃ����e�[�}��

���c��r�����i�@�B�H�w�ȁj���o�W���A�g�p���l�̍����V���R�[���S���̊J���ɂ��Đ��ʕ��ƃp�l�����g���ďЉ�

���܂����B

�@�܂��A���ł́A��Ƃ̏o�W�҂Ƃ��ĎQ���������Ɛ��ɉ����A���̃C�x���g�̏���m�������Ɛ��̎p������A����

������̋ߋ��Ƌ��Ɋ����ȏ����������s���܂����B

|

|

|

�C�m�x�[�V�����W���p���Q�O�P�R�̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

����̌����w���J��

�@

�@�W���P�X���i���j�y�тQ�O���i�j�ɒ��w����ΏۂƂ����u����̌����w�v���J�Â��܂����B���̑̌����w�́A�����ʂ�

�ċv���č���̂T�w�ȋy�ш�ʉȖڂɊւ�������E���K��u�`�����ۂɑ̌����A�{�Z�ւ̗�����[�߂Ă���������

�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ŁA����ԂŌ����O�̂P�S�O�Z����T�X�T���̎Q���҂�����܂����B

�@�H�v���Â炵�����Ƃɑ��āA�Q���������w������́A�u���ꂪ�ǂ������Ƃ���Ȃ̂��m�邱�Ƃ��o�����B�v�A�u�搶

��ݍZ�������J�ɋ����Ă��ꂽ�̂ŁA������Ղ������B�v�A�u�ʔ������Ƃ���������������āA�������N�����B�v

�Ȃǂ̐���������A�D�]���܂����B

�@�܂��A�Z���ɐ݂����i�H���k�R�[�i�[�ł́A�ی�҂��狳���������̎��₪���A�ی�҂̕��X�ɂƂ��Ă�

�����ƒ��ڑΘb�ł���ǂ��@��ƂȂ�܂����B

|

|

|

�̌����Ƃ̗l�q

�@

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�w������S�ƂȂ��čZ�����|�����{

�@

�@7��26���i���j�A�w������S�ƂȂ��čZ�����|�������s���܂����B

�@�w������������v��x�Ɩ��t����ꂽ���̍s���ɂ́A�\�t�g�e�j�X���D��A�o���[�{�[�����A�o�h�~���g�����Ȃ�

�̃N���u����Q��������A�j�q�͒��֏�̐����E���|����u���]�Ԃ̓P���A���q�͏��q�X�ߎ��̐����E���|���s����

�����B�r���Œʂ�J�ɑ����Ȃǂ̃A�N�V�f���g������܂������A�������|�������I���܂����B

�@�Z�����|�����̒��S�ƂȂ����w����̌Ð�Ȉ�N�i�d�C�d�q�H�w��4�N�j����́u���̊�����ʂ��āA�����̊w�Z

�����������̎�ł��ꂢ�ɂ����т�m��܂����B���������������́A���Б����Ă��������Ǝv���܂��B�v�Ƃ̐�����

�����܂����B

|

|

|

�Z�����|�̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�w�����ɂđ�S���u������J��

�@

�@�V���S���i�j�A�w�����ɂđ�S���u����u���w���I���ā`�C�O���w����w���Ɓv���J�Â��܂����B

�@�I�[�X�g�����A�̃L�����x����w�ł̖�P�N�Ԃ̌�w���w����A�������R�c�Y��N�i�����H�w��U�Q�N�j�A��P�O�J���Ԃ�

�A�����J�̌������Z�ւ̌������w�v���O�����ɎQ��������㗯������i������H�w�ȂR�N�j�ƕ����ʂ���i���R�N�j���A

���ꂼ��̗��w�̌������ƂɁA���t��ٕ��������ɋ�J�����o���ȂǁA���w��̎ʐ^�������Ȃ���u�����s���܂����B

�@�܂��A��N�W���ɁA�n���T�O���N�L�O���Ƃ̈�Ƃ��āA�I�[�X�g�����A�̃V�h�j�[��K�₵�����O�r�[���̊w�����A

���ێ�����X�|�[�c�����Ȃǂ��Љ����A�[�������u����ƂȂ�܂����B

|

|

|

��S���u����̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�A�E���������Z�~�i�[���J��

�@

�@�V���P�V���i���j�A�{�Z�ł͕�������҂����ƃT�|�[�g�Z���^�[�̋��͂̉��A��ɖ{�ȂS�N����ΏۂƂ����u�A�E����

�����Z�~�i�[�v���J�Â��܂����B

�@���̃Z�~�i�|�́A�w���̏A�E�y�яA�E�����ɑ���ӎ������߂邱�Ƃ�ړI�ɁA���N�J�Â��Ă���A��P�Q�O����

�w�����Q�����܂����B

�@����͏A�E�����̈Ӗ��A���ȕ��͂Ɗ�ƕ��͂̏d�v���Ȃǂ̍u�b�̂ق��A�u�b�̓r���ɐ݂���ꂽ�u�����Ӗ��v��

�l���鎞�Ԃł́A�Q���Ҏ��炪�ӌ����܂Ƃ߁A�ق��̎Q���҂ƈӌ�����������Ȃǂ̔��\���s���܂����B

�@�P���ԂR�O���قǂ̎��Ԃł������A�Q�������w���͔M�S�Ƀ��������ȂǁA�ԋ߂ɔ������A�E�������ӎ����čŌ�

�܂Ő^���ȕ\��ōu�t�̘b�ɕ��������Ă��܂����B

|

|

|

�A�E���������Z�~�i�[�̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�w�����ÂŃ��[�_�[���C����J��

�@

�@�U���Q�U���i���j�A�w�����Âɂ��A���[�_�[���C����J�Â��܂����B�i��i�s�͊w��������s�ψ���O�ǒ�

�ł�������m�N�i�d�C�d�q�H�w�ȂS�N�j�����߁A�u���ƃ��[�N�V���b�v�̓\���Ői�߂��܂����B

�@�܂��u���ł́A�{�Z�̗����y�������u���[�_�[�ɋ��߂��鎑���v�ɂ��āA�\�t�g�o���N�i�v���싅�j�̑I��̋N�p�@����

������A�}���\���̍����I�����Ă����o�ē�v���싅�̏���I�����Ă����ˍ��Z�̎R���ē̌��t�����p����Ȃ�

�킩��₷���u�`���s���܂����B

�@���ɊJ���ꂽ���[�N�V���b�v�ł́A�Q���ҁi�S�Q���j���Z�̔ǂɕ�����āA�u���[�_�[�ɕK�v�Ȃ��͉̂����H�v�A

�u���ꂪ�ł��郊�[�_�[�͑f���炵���v���e�[�}�ɔM���b�������A���ꂼ��̔ǂ��l���\���܂����B

�@�R�����Ƃ��āA��c�Z���A�a���厖���Q�����A�e�ǂ̔��\�ɑ��A���������D�����R�����g���q�ׂ��܂����B

|

|

|

���[�_�[���C��̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�w�����ő吴�|�E�o�[�x�L���[�p�[�e�B�[���J��

�@

�@�U���R�O���i���j�A��������S�ƂȂ�A�w�K���◾����A�����A�L���A�K�i�A�S�~�u����ȂǗ��������̋��L�X�y�[�X

�̑吴�|���s���A�V�N�x���痭�܂��Ă����S�~��Еt���邱�Ƃ��o���܂����B

�@���|�I����́A�w�����H���ɂė����H�Ɩ����ϑ����Ă���(��)�������{�Ђ̋��͂āA�����ψ����̓��c�N

�i�@�B�H�w�ȂS�N�j�̎w���̉��A�o�[�x�L���[�p�[�e�B�[���J����A���w���ɂ��}���[�V�A���o�[�x�L���[��

�Љ���ȂǁA��P�S�O���̗������y�����ЂƎ����߂����܂����B

|

|

|

�o�[�x�L���[�p�[�e�B�[�̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�w�����ɂđ�R���u������J��

�@

�@�U���Q�U���i���j�A��R���u����u���w���ɂ��ꍑ����`�ٕ��������̂��߂Ɂv���w�����ŊJ�Â��܂����B

�@�o���O���f�V���̗��w���C�������N�i�ޗ��H�w�ȂR�N�j�ƁA�����S���̗��w���i���T�[����i�������p���w�ȂS�N�j

����ꍑ�̕����ɂ��ďЉ����܂����B

�@��A�W�A�̃o���O���f�V���̂U�̋G�ߋ敪�i���{�̎l�G�ɔ~�J�A�ӏH��������j�⒆���A�W�A�̃����S���̗V�q��

�̐����Ȃǂ��Љ��A��P�Q�O���̎Q���҂���́A�����ٍ������̌�����[�߂邱�Ƃ��ł����Ƃ̐������A

�Q�l�̗��w���ɑ��āA�u�o�C�l�b�^�v�y�����S����Łu���肪�Ƃ��v�z�ȂǂƊ��ӂ̌��t���q�ׂ��܂����B

�@������@�Ɋw���ł̍��ی𗬂�����w�i�W���邱�Ƃ����҂���܂��B

|

|

|

�����u����̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�w�����ɂđ�Q���u������J��

�@

�@�U���P�X���i���j�A��Q���u����u���w���ɂ��ꍑ����`�ٕ��������̂��߂Ɂv���w�����ŊJ�Â��A�}���[�V�A�����

���w���T������i�@�B�H�w�ȂS�N�j�A�V���t�����N�i�d�C�d�q�H�w�ȂR�N�j�A�C���}���N�i�@�B�H�w�ȂR�N�j����ꍑ�̕�����

���Ă̏Љ����܂����B

�@��P�Q�O���̎Q���҂���́A�g�߂Ȉٕ���������[�߂邱�Ƃ��ł��A�܂��A��ϖʔ����A�L�Ӌ`�Ȏ��Ԃł��������Ƃɑ��āA

�R�l�̗��w���ɁA�u�e���}�J�V�v�y�}���[�V�A��Łu���肪�Ƃ��v�z�Ɗ��ӂ̌��t���q�ׂ��܂����B

|

|

|

�����u����̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�w�����ɂăe�[�u���}�i�[�u�K����J��

�@

�@�U���P�U���i���j�A�w�����H���ɂė����H�Ɩ����ϑ����Ă���(��)�������{�Ђ̋��͂āA�m�H�̃R�[�X������

��{�I�ȍ�@�ɂ��Ẵe�[�u���}�i�[�u�K����J�Â��܂����B

�@�Q�������R�O���̗����i�}�����Q�W���A�����Q���j�́A�X�[�c�A�l�N�^�C���͊w�����𒅗p���A���Ȃ��痣�Ȃ܂ł�

��������J�e�����[�i�i�C�t�A�t�H�[�N�Ȃǁj�̎g�������K���Ȃ���A���̓T�[�����̃��j�G���A���̓|�[�N�\�e�[��

���S�Ƃ����{�i�I�ȃR�[�X���������������܂����B

|

|

|

�e�[�u���}�i�[�u�K��̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

���؏܍�ƈ��������Y���v���č���}���ق}������

�@

�@���؏܍�Ƃł���v���č���̑��Ɛ��ł�����������Y�����{�Z�}���قɁA�T�C�����莩���R�R��i�S�O�����A

�T�����Ɋ���܂����B����́A���N�P���ɁA�����������y���R����̊G�t�E���J�쓙����`�������j�����w�����x��

���؏܂���܂������Ƃɔ����A�{�Z�w�������w�ɋ����������A�L������ƖL���ȋ��{��g�ɂ��邱�Ƃ��肢��

���ꂽ���̂ł��B

�@�{�Z�}���قɂ͈��������Y�R�[�i�[��ݒu���Ă���A���؏�ܑO��������ꂽ�{���܂߁A�R�[�i�[�ɔz�˂��ꂽ

�}���͂R�T��i�X�V���ƂȂ�܂����B

|

|

|

���ꂽ�{�Ɛ}���ٓ��ɂ�����������Y�R�[�i�[

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�����}�C�X�^�[�����w�Z�i�؍��j�Ƃ̊w�����ی𗬍s�����J��

�@

�@�T���Q�O���i���j�ߌ�A�����}�C�X�^�[�����w�Z�i�؍���c�s�j�̐��k�y�ш������E���̑����P�Q�U�l���{�Z��K��A�{

�Z�w���Ƙa�₩�Ɍ𗬂��s���܂����B����́A�����}�C�X�^�[�����w�Z�ɂ�����D�G�ȃO���[�o���Z�p�l�ނ̗{����

��Ƃ��čs���鍑�ی𗬍s���ŁA��N�x�Ɉ�����������łR��ڂƂȂ�܂����B

�@���E�Ŋ��邱�Ƃ����҂���Ă���{�Z�w���ɂƂ��Ă��A�H�ƋZ�p���w�ԓ�����̊C�O�̎�҂Ƃ̌𗬂͋M�d��

�̌��ƂȂ�܂����B

�@���ی𗬍s���́A�{�Z�w�����\�̏��Y�@�g����̎i��Ŏn�܂�A��c�Z������̊��}�̈��A�A�L�O�i�������s��

����A�|�����S���Ƀ��j���[�A�������}���فA���������̎{���w���s���܂����B���̌�A���Z�Q���ґ�\�ɂ��

�f���������Ă̊w�Z�Љ�s���A�̈�قł͖{�Z����_���X���ɂ��X�g���[�g�_���X�A�����}�C�X�^�[�����w�Z��

���k����̓_���X��̂̃p�t�H�[�}���X����I����܂����B�܂��A���Z�����̂S�`�[���ɕ�����Ă̍j�������s���A�e

�r��[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�Ō�ɁA�����}�C�X�^�[�����w�Z�C�E�X������������ӎ����q�ׂ��A���ی𗬎��Ƃ͏I�����܂����B

�@

|

|

|

|

�{���w�ƍj�����̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�n�k�ƉЂ�z�肵���h�Б����P�������{

�@

�@�{�Z�ł́A�T���Q�Q���i���j�ɋv���Ďs���h�����w���̉��A�k�x�T���̒n�k�ɔ����A�Ђ����������Ƃ̑z��Ŗh��

�����P�����s���܂����B���̌P���ł́A�n�k��������В��܂ł̈�A�̗�����V�~�����[�g���A�w���⋳�E����

�h�Ύv�z�̕��y����э��g��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ŁA�w���Ƌ��E�����킹�Ė�P�P�O�O�����Q�����܂����B

�@�P���ł́A�Җ{����������c���Ƃ����E���ɂ�鎩�q���h�c�����������ƂƂ��ɁA�����̗U���ɂ��w���̃O��

�E���h�ւ̔��v���ɍs���܂����B

�@���P���I����́A���h�����ɂ����Ί�̎g�p���@�i�s�m�L�I�����t�E�E�E�y�s�z�����C�y�m�z�Y�������C�y�L�z����

�i�����j��u���C���o�[���y�I�z�i���j���j�̐���������A�w���y�ы��E����\�҂ɂ����Ί푀��P�����s���܂����B

�@�Ō�ɏ��h�����ɂ��P���S�̂̍u�]�Ə�c�Z������̈��A�������āA�����I�����܂����B

�@

|

|

|

|

�h�Б����P���Ə��Ί푀��P���̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�v���čH�ƒZ����w��S�����Ɛ����{�Z��K��

�@

�@����T���Q�P���i�j�ɁA�{�Z�̑O�g�ł���v���čH�ƒZ����w�̋@�B�ȑ�S�����Ɛ��̂V�����{�Z��K��܂����B

�@����̖K��́A�Z�呲�ƌ�T�O�N���_�@�ɕ�Z��K�ꂽ���̂ŁA��s�́A�@�B�H�w�Ȓ��������A��Ï����̈ē���

���A�L�O�فA�@�B�H�w�Ȃ̊e�������A�V���ɉ��C���ꂽ�}���ق����w������A��c�Z�����犽�}���A�ƍ���̌���

�ɂ��Đ������s���܂����B���̌�̍��k�̒��ł́A�V�Ԏ��Ԃ��Ȃ��l�ߍ��܂ꂽ���̂��Ƃ�n���̍H�ꌩ�w��

�s�����ہA�����]�ƈ����犽�����オ�������ƂȂǂ��A����������I����܂����B���ɂ͂T�O�N�Ԃ�ɕ�Z��K�ꂽ����

�����A�����͎ʐ^�ł��������Ȃ��v���Ďs�⏬�X��n��̗l�q�ɉ����ߋ���Ǒz�����Ȃ���A�v���o�b�ɉԂ�

�炢�Ă��܂����B

�@

|

|

|

|

���k�̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�w�����ɂĕ����u������J��

�@

�@�w�����ł́A�T���P�T���i���j�Ƀ^�C�ɂ���L���O�����N�b�g�H�ȑ�w���J�o���Z���w���̃N���|�[���E�E�H�����p����

�����ɂ���P���u������J�Â��A��T�O���̗������Q�����܂����B

�@�N���|�[�������́A���؏y�����i������H�w�ȁj�Ƃ̔l�W�����q�����Ɛ�������Ԗ@��p�����^�C������

���̔F���Ɋւ��鋤�������̂��߁A�T���V���`�T���R�O���̊��ԁA��������Ă��܂��B

�@�����u����ł̓^�C�̔��������R�A�������@�≤�{�Ȃǂ̗��j�I�������A���̍ՓT��H���Ȃnj���̐������i�̃X

���C�h��A�L���O�����N�b�g�H�ȑ�w�j�l�h�s�̃r�f�I����f����A�p��ł̍u���⎿�^�������s���܂����B

�@�܂��A�N���|�[�������́A���P�U���i�j�ɍZ������K��A��c�Z���Ɉ��A�ƋL�O�i�̑�����s���܂����B

�@

|

|

|

|

�����u����̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�w�����ɂĕ�̓����Ӄf�[�����{

�@

�@�w�����ł́A�T���P�Q���i���j�ɁA��������������S�ƂȂ�A�����̐H����ی��q���̎w���A�e��u�K��ł̌�

�C�Ȃǂő�ς����b�ɂȂ��Ă���w�����H���̏]�ƈ��ɑ��āA�����̊��ӂ̋C������\�������������̉Ԃ�

�u�[�P�Ɗ����̐F�����v���[���g���܂����B

�@

|

|

|

|

|

|

|

|

��̓����Ӄf�[�̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�w�����ɂĕی��q���u�K��ƐH�����k����J��

�@

�@�w�����ł́A�T���X���i�j�Ɋ�����Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂ɂ��A�ی��q���u�K��J�Â���܂����B

�@�����P�K�̗��w���p�L�b�`���A�Q�K�̕�H���𒆐S�ɁA���~�e�X�^�[�Ƃ��������x�𑪒肷������g���A�q������

�����{���܂����B

�@�Ό��ɂ����̑O��ɂ����鐴���x���r�����f�[�^���ʂ������ꂽ�����B�́A������H���O�����łȂ��A�펞�A

�����ɂ��Ă������Ƃ̕K�v�����w�т܂����B

�@���ꂩ��C�����㏸���Ă����ɔ����A�H���ł̊댯�����������邱�Ƃ���A���܂߂Ȏ�Ƒ|���̗�s����ł�

��Ƃ̎w���E����������܂����B

�@���̌�A����������ƐH���W�҂̍��k����J�Â���A�e�[�u���}�i�[�u�K��̘b���������s���܂����B

�@

|

|

|

|

�ی��q���u�K��ƐH�����k��̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�w�����ɂăw���X�`�F�b�N�L�����y�[�����J��

�@

�@�w�����ł́A�T���X���i�j�Ɋ�����Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂ɂ��A�w���X�`�F�b�N�L�����y�[�����J�Â��܂�

���B

�@�Q������������S�T���ɑ��āA�������̑����A���̌��N�x�̑���A�����_�o�E�������_�o�̑���ɂ��X�g���X

�`�F�b�N�Ȃǂ̃e�X�g�����{����܂����B�܂��A���茋�ʂ܂��āA���N�|�h�����N�̏Љ��A�Ԉ�����_�C�G�b�g�Ȃ�

�ɂ������H�������ւ̒��ӂȂǁA�H���ƌ��N�ɂ��ẴA�h�o�C�X���܂����B

�@���x�Ђ̒S���҂���A�u�����̐H���ɂ��Ē��ӂ��邱�Ƃ����N�ւ̉����ł��B�v�Ƃ̌��t������A������͉��߂�

�H���ɂ�錒�N�̑�����w�т܂����B

�@

|

|

|

|

�w���X�`�F�b�N�L�����y�[���̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�w�����ɂďt�̗��Ղ��J��

�@

�@�S���Q�O���i�y�j�ɁA���c�����ψ����i�@�B�H�w�ȂS�N�j�𒆐S�Ƃ��������ψ��ɂ��A�w�����ɂďt�̗��Ղ��J�Â���

�����B

�@�}�����Ƃ�������A���w���y�ё̌����������܂߂ĂP�U�O���̗������Q�����܂����B�����ɂ��̉J�V�ƂȂ�܂���

���A�O���[�v�ɕ�����Ẵh�b�a�{�[�������s���A�[������́A�e���g�̒��Ńo�[�x�L���[�p�[�e�B�[���s���܂����B

�@���ʁA���ЁA�w�N��w�Ȃ̕ǂ����z���āA�y�����𗬂��s�����Ƃ��ł��A����w�e�r��[�߂闾�ՂƂȂ�܂����B

�@

|

|

|

|

���Ղ̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

��B��w�Z�p�E�����{�Z�@�B�H��H������w

�@

�@�S���P�W���i�j�ɁA��B��w��w�@�H�w�����@�@�B�H�w����̋Z�p�E���P�U���ɂ��{�Z�@�B�H��H��̌��w�K

�₪����܂����B

�@���̖K��́A����ɂ�������K�̌�������ш��S����ɂ��Ă̈ӌ���������ȖړI�Ƃ������̂ŁA���߂ɘa

�猤���x���������犽�}�̈��A�Ɩ{�Z�̊T�v��������������A�Ίۋ@�B�H�w�ȋ�����W�Z�p�E��������K

�H����̋@�����Ɠ��e���ɂ��Ă̐������s���܂����B

�@�K�₵���Z�p�E������A�u����̎��K�̏[���Ԃ�Ɋ��S���܂����B�S���E���̋Z�\�̍����ɂ������܂����B�v�Ȃǂ̊�

�z���q�ׂ��A�{�Z�̎��K���e���Ċm�F����ǂ��@��ƂȂ�܂����B

�@

|

|

|

|

�H��H������w������Z�p�E��

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�w�����Ζʎ����J��

�@

�@�{�Z�ł́A�S���X���i�j�Ɋw�����̑Ζʎ����J�Â��܂����B

�@��{�����厖����u��炵�₷�����ƂȂ�悤�A������l��l���A�K�������������𑗂邱�Ƃ����҂���B�v�Ƃ̈��A

������A�܂��A���ї�����i�d�C�d�q�H�w�ȂS�N�j����u����ł������v���č���Ɋ����悤�A������͊��ʼn���

�������B�v�Ƃ̃G�[���������܂����B���̌�A�V����������̎��ȏЉ�◾���厖���E�����E���Ȃǂ̏Љ�����

�����B

�@����ŁA�}�����̓}���[�V�A�̃C���}���i�@�B�H�w�ȂR�N�j�A�C�������i�ޗ��H�w�ȂR�N�j�̂Q���̗��w���������ĂP�S�X

���A�����͂Q�W���ƂȂ�A�S�̂łP�V�V���̗������ƂȂ�܂����B

�@

|

|

|

|

�Ζʎ��̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�����Q�T�N�x���w�������s

�@

�@�{�Z�́A�S���W���i���j�ɕ����Q�T�N�x���w�������s���A�V�����Q�O�W���A�ғ����Q���i�������w���Q���j�y�ѐ�U�Ȑ�

�R�P�����}������܂����B

�@���ł́A���o�A�ی�ҋy�ы��E��������钆�A�{�Ȑ��A�ғ����A��U�Ȑ��̏��Ɉ�l�����O���ǂݏグ��ꂽ

��A��c�Z�������w�������܂����B�����āA�e��\�����c�Z���Ɂu�H�w���C������Ƌ��ɎЉ�̊��҂ɂ������Ƃ�

�����܂��B�v�Ƃ̐������ǂݏグ���܂����B�Ō�ɁA��c�Z������u�Z���t�E�w���v�̐��_�ŁA����Ŏ���̉\��

�ɒ��킵�Ăق����B�v�Ƃ̊��҂����߂�ꂽ�������q�ׂ��܂����B

�@���I����A�̈�ّO�̃��C���X�g���[�g�ł̓T�[�N�����U�Ȃǂ��s���Ă���A�ْ����Ă����V�����B�̊��������

�Ί�ɕς���Ă����l�q���������܂����B

�@

|

|

|

|

�����Q�T�N�x���w���̗l�q

�@

�@

����25�i2013�j�N�x

�}���ي����L�O���T���J��

�@

�@�{�Z�ł́A�ϐk���C���܂߂��}���ى��C�H�����������A�S���T���i���j�Ɋ����L�O���T���тɃI�[�v�j���O���w���

�J�Â��܂����B

�@�I�[�v�j���O�Z�����j�[�Ƃ��āA��c�Z���A�Óc�}���ْ��A���ؑ������Z���^�[���A���Y�w����y�ђ������Q�T�N

�x�{�ȐV������\�A�c�������Q�T�N�x��U�ȐV������\�̂U�l�ɂ��e�[�v�J�b�g���s���A�{�����A�w�K���A�ϐk��

�ˁA�V���ɐݒu���ꂽ�{�Z���Ɛ��̒��؏܍�Ɓu���������Y���v�̃R�[�i�[��}���`���f�B�A�����Ȃǂ����w���܂����B

�@

|

|

|

|

�L�O���T�ƌ��w��̗l�q

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

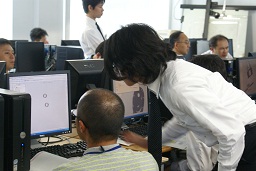

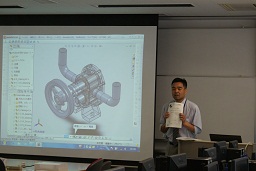

�{�Z�@�B�H�w�Ȃ���16����{�@�B�w���B�x���܂����

�@

�@�{�Z�@�B�H�w�Ȃ́A�����Q�T�N�R���P�R���i���j�ɁA��B�Y�Ƒ�w�H�w���ɂčs��ꂽ�A���{�@�B�w���B�x����U�U

������ɂāA��P�U����{�@�B�w���B�x���܂���܂��A�\�����܂����B

�@���{�@�B�w���B�x���܂́A��B�E����n��ɂ�����@�B�H�w�Ȃ�тɋ@�B�H�Ƃ̔��W�Ɏ�����ƂƂ��ɁA�x����

���̈�w�̊�������}�邽�߁A�����A����A�Z�p�A���ی𗬁A�x�������A�n��U���Ȃǂ̕���ɂ�����Ɛт�ʂ��āA

��B�E����n��̋@�B�H�w�Ȃ�тɋ@�B�H�Ƃ̔��W�Ɋ�^�����l�܂��͒c�̂ɑ��Ď��^����Ă��܂��B

�@����̎�܂́A�{�Z�@�B�H�w�ȂɂāA�u3D-CAD/CAE�v��p�����@�B�v�\�͌���̂��߂̊w��������p������

���i���Ă��邱�ƂƁA���J�u���u�C���e�O�����Z�~�i�[�v���J�Â���ȂǎЉ�l�����Z�p����ɐϋɓI�Ɏ��g��ł���

���Ƃ�]�����ꂽ���̂ł��B

�@

|

|

|

�\����ƕ\���|

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�����Q�S�N�x���Ǝ��A�C���������s

�@

�@�{�ȑ��Ǝ��A��U�ȏC�������R���P�T���i���j�ɖ{�Z���̈�قɂ����ċ��s���܂����B��c�Z������{�ȑ��Ɛ��P�X�U

���A��U�ȏC�����S�T���ɑ��Ə؏��y�яC���؏������^����A�Z�������A���o���A�Ƒ����A���͌��l�ȕ��͋C�̒��A

�I�����܂����B�������s��ꂽ�\�����ł́A�w�Ɛ��їD�G�Ȏғ��ɕ\�����^����܂����B���T�I����s�s��J

����A�{�ȑ��Ɛ��y�ѐ�U�ȏC�����̖�o���j���܂����B

�@

|

|

|

|

���Ǝ��E�C�����Ƒs�s��̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�w�����r�W�l�X�}�i�[�u�K����J��

�@

�@�Q���Q�O���i���j�ɂc�P�����ɂāA�S�N���Ɛ�U�ȂP�N����ΏۂɃr�W�l�X�}�i�[�u�K����J�Â��܂����B�w�����H�Ɩ�

���ϑ����Ă���(��)�������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂A���Ђ̓c�� �������u�t�Ɍ}���A�Љ�l�Ƃ��Ă̊�{�I�ȗ�V��

�@�ɂ��ču�K���܂����B����́A�����Ɍ��炸�ʊw���ɂ��Q�����Ăт����A�W�Q���̊w�����Q�����܂����B

�@�r�W�l�X�X�[�c�̒����A�����V�̎d���A�h��Ȃǂ̐��������t�g���A���ڎ��ł̍�@�ȂǁA�u�`�Ɖ��K�`���Ŋw�т�

�����B�Q���҂���́A�u���̎����ɑ���Ȃ����̂���łƂĂ����ɗ������v�u�����w���Ƃ�Y�ꂸ�ɁA�̗p�ʐڂŊ�

�p���Ă��������v�Ȃǂ̊��z�����܂����B

�@

|

|

|

|

�u�K��̗l�q

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�{�ZOB���������Y���i���j�����Ɓj����Z�ɒ��؏�܂��

�@

�@�Q���Q�R���i�y�j�ɁA�{�Z�@�B�H�w�ȑ��̗��j�����Ƃł�����������Y�����A���؏܂̎�ܕɖ{�Z��K��܂�

���B�O���Ɏ�����I�����������ɁA��c�Z���A���O�r�[���ږ�Ŗ{�Z���O�r�[��OB�̍]�藾���厖�A����������

���ƃ��O�r�[��OB���̍��X�ؕq��������A�Z�����ŏj�ӂ��\����܂����B���̌�A�������́A���O�r�[��OB

����̊ő̈�ى��ɐݒu����Ă���A�������쎌�ɂ�镔�́u�}��̓m�v�����܂ꂽ���O�r�[���n���T�O���N�L�O

������w���A�O���E���h�ŗ��K���Ă������O�r�[���������サ�܂����B�����L���v�e���̎��s���m�N�i�@�B�H�w�ȂS�N�j

����A��܂̂��j���ɕ�����Ŋ������������O�r�[�{�[�������悳��A�������������������͂�ŕ��̂�������

�܂����B

�@���Z�����w�����ܕɕ�Z��K�₵�����z�ɂ��Đq�˂�ꂽ�������́A�u���؏܂���܂������Ƃ��Z��

�����������Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B�����ʂł��B�v�Ɠ����Ă��܂����B

�@�{�Z�K���A�������͓茴�v���Ďs���ɕ\�h�K�₵�A�����Đ����p�ق�K��A���݊J�Â���Ă���u���t�E��t

�̎���W�v�ŁA������̊G����ӏ܂��܂����B

�@

|

|

|

|

�K��̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�w�����ɂĕ����Q�S�N�x�����s�`���x�����{

�@

�@�w�����ł́A�����Q�P�N�x��藾���s�`�iTeaching Assistant�j���x�����{���Ă���܂��B�����s�`���x�Ƃ����̂́A��

�w�ӎ�����E���̏K���Â��E��w�N�ł̊�b�w�͌����ړI�Ƃ��A�㋉�����A�P�A�Q�N���̉�������Ώۂɕ�����

���āA�w�K��̗����𑣐i����Ƃ������̂ł��B

�@�قږ��T���j���Ɩؗj���̌ߌ�X������P�O���̊ԁA�w�����H���ɂčs���Ă���܂��B���t���߂�㋉���́A��

��V�̃{�����e�B�A�Ƃ��ĉ������̖ʓ|���݂Ă��܂��B�����́A�w�K�m�ɒʂ�����A�ƒ닳�t�ɏK������Ȃǂ̋@���

�����߂ɁA�s�`�̂悤�ȁu�w���l�w���v�͂ƂĂ��������Ă��܂��B�����́A���̂悤�ȓ��X�̒n���Ȋ�����ʂ��ď�����

���̐��_�����ł���A���̂悤�Ȍo���́A�Љ�ɏo�Ă�����傢�ɖ𗧂ł��傤�B

�@

|

|

|

|

���ɗ�ޗ����̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�؍��E����@�B�H�ƍ��Z�̊w�����{�Z��K��

�@

�@�P���Q�S���i�j�ɁA����i�`�����i���j�@�B�H�ƍ��Z�i�؍��E��c�s�j����w���P�W���y�ы����R�����A�{�Z��K�₵�A

�w���̎{�݂���K�@�퓙�̌��w���s���܂����B

�@���̓x�̖K��́A���{��Ƃ̍H���E�Ɛ��w�Z���̋���ے��E�i�H�̑I�ѕ��Ȃǂ��w�Ԃ��Ƃ�ړI�Ƃ����A����

�@�B�H�ƍ��Z�̊C�O�̌��w�K�̈�Ƃ��ė����̍ہA�ȑO����{�Z�̋���v���O�������ɋ����E�S�������Z��

��]�ɂ������������̂ł��B

�@��s�͏��߂ɒÓc���厖�Ɣn�z�����厖����̊��}���A�Ɗw�Z�Љ������A�W�҂Ɉē�����āA�H��H

���}���A�@�B�v�f�v�������Ȃǂ����w���A���K�@��₻���ōs���Ă�����Ɠ��e���ɂ��Đ�������

�����B

�@�ʖ����Ă̐����ł������A�w���B�͈�l�ɐ[�������ɕ�������A�������������@�B�̑O�Ŏv���v���Ɏʐ^���B

�����莿��𓊂��������肷��ȂǁA����ꂽ���Ԃł������A�ϋɓI�Ɋw��ł��܂����B

�@

|

|

|

|

���w�̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�����Q�S�N�x�w�������l�����J��

�@

�@�P���P�O���i�j�ɕ����Q�S�N�x�w�������l�����J�Â��A�Q�T���i�������w���R���j�̐��l���j�����܂����B�������\

���ē�������������j��������A���̌�A�c��N�i������H�w�ȂT�N�j���V���l���\���Ďӎ����q�ׁA�܂��u����

���琬�l�Ƃ��Ă̎��o�������Ċ撣�肽���B�v�ƕ��������܂����B

�@�]�藾���厖����́A�V���l�ւ̂��j���Ƃ��āA���������܂Ƃ߂��c�u�c�̉f���ɏ悹�āA�T�b�N�X�̉��t���v���[

���g����܂����B��N�����A�b�g�z�[���ȐS���܂鐬�l���ƂȂ�܂����B

�@

|

|

|

|

���l���̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�w�����ɂė��Ղ��J��

�@

�@�w�����ł́A�P�Q���P�T���i�y�j�ɗ��Ղ��J�Â��A���w�����܂߂ĂP�P�U���̗������Q�����܂����B�����ɂ��̉J�V�ł���

���A����������𒆐S�ɌߑO���̖݂��A�ߌ�̃{�E�����O���A�[���̃o�[�x�L���[�p�[�e�B�[�Ɗ��C����P���Ƃ�

��܂����B�O��t�̗��Ոȍ~�ɓ������������i�S�����̖�Q���j�������A���w�N�A����ɂ͐�y�E��y�Ƃ̐e�r��[��

�܂����B

�@

|

|

|

|

���������̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�{�ZOB���������Y���i���j�����Ɓj����P�S�W�؏܂����

�@

�@��P�S�W��i�����Q�S�N�x�������j���؏܁i���{���w�U�����Áj�̑I�l��P���P�U���ɊJ����A�{�Z�@�B�H�w��

��P�Q���i���a�T�Q�N�R���j���Ɛ��A���������Y���̍�i�ŁA���R����̊G�t�A���J�쓙������l���Ƃ��ē��{�o�ϐV

���ɘA�ڂ��ꂽ�u�����v���I��܂����B�����͖{�Z���ƌ�A�����s��c�旧�}���قŎi���Ƃ��ē����T�玷�M������

�����A�R�R�̂Ƃ��ɖ{�i�I�Ƀf�r���[����܂����B���؏܌��ƂȂ�̂́A�Q��ڂŁA���n�o�g�̗��j�����ƂƂ���

�͈ٗ�̎�܂ƂȂ�܂����B���E���ꓯ�S���炨�j���\���グ�܂��B

�@���\�����閾�����{�Z�ɂ́A�s�u��ނ��邽�߂ɓ����̋��F�⓯�����������Ă������O�r�[���W�҂��W�܂�A

�������쎌�ɂ�镔�̂����܂ꂽ���O�r�[���n���T�O���N�L�O��̑O�ŁA��܂���т����܂����B

�@���掮�͂Q�����{�ɓs���ōs����\��ł��B

�@�Ȃ��A�������́A�����Q�Q�N�P�O���ɋv���Ďs���Z�c��}���يJ�ًL�O�u����̍u�t�Ƃ��āu�]�@�ŏo������{�v�Ƒ�

���ču�����s���A�{�Z�ɂ��K�₳��Ă��܂��B�i�K�₳�ꂽ�ۂ̋L�����������j

�@

|

|

|

�v���č��ꃉ�O�r�[���n���T�O���N�L�O��ƈ��������쎌����|�������O�r�[������

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�w�����ɂĘa�H��@�u�K����J��

�@

�@�P�Q���X���i���j�ɒ}�����Q�K��L�ԂɂāA�a�H��@�u�K����J�Â��܂����B�w�����H�Ɩ����ϑ����Ă���(��)������

�{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂A���Ђ̒��������u�t�Ƃ��Č}���A�{�i�I���Η����̊�{�I�ȍ�@�ɂ��ču�K����

�����B

�@��N�ɑ����āA�S��ڂ̃e�[�u���}�i�[�u�K��ł������A�P�X���̊w���i�j�q�w���P�V���A���q�w���Q���j���Q������

�����B�����̎������A��̈������͌����ɋy���A���Ȃ��痣�Ȃɂ�����܂ŁA�i�ʂ��鍂�ꐶ�Ƃ��Ă̍�@��������

���������܂����B

�@

|

|

|

|

�u�K��̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�w�����ɂăw���X�`�F�b�N�L�����y�[�����J��

�@

�@�P�Q���U���i�j�ɁA�w�����H���ɂ����āA��Q��w���X�`�F�b�N�L�����y�[�����J�Â��܂����B(��)�������{�Ћ�B�x

�Ђ̋��͂̉��A�����́A�����A�����A���N��̑���A�X�g���X�x�`�F�b�N�ɂ��A���N��Ԃ�S����c�����邱��

���ł��܂����B�܂��A�J�����[�����h�{�f�A���ޗ��Ȃǂ������H�i�T���v���������W������Ă���A�����̐H��

�Ɖh�{�Ɋւ��Ă̗�����[�߂܂����B�u�����̌��N�͎���Ǘ�����v�Ƃ����ӎ������܂������ƂƎv���܂��B

�@�w���X�`�F�b�N�L�����y�[����ɂ́A����������ƐH���Ƃ̍��k����J�Â���܂����B

�@

|

|

|

|

�w���X�`�F�b�N���闾��

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

����Ղɂē����}�C�X�^�[���Z�Ƃ̊w���𗬂����{

�@

�@�P�P���Q������T���܂ŁA�����}�C�X�^�[���Z�i�؍���c�j�̂X���̐��k���}�����ɏh�����A����ՂɎQ�����܂����B

�@�Q���̑O��Ղ́A�@��𒅂đ��܂𗚂��A�_�`������̌����A�R���̕����Ղł́A�l�X�ȃC�x���g���y����ł��܂�

���B�T���̑̈�Ղł́A�{�Z�̐�U�Ȑ��ƃ`�[����g��Łu�݂�ȋ����_���v�̋��Z�ɎQ�����A���������R�n��̋�

�Z���������Ċ������Ă��܂����B

�@�{�Z�w���Ƃ����{������ɘb���A�y�����𗬂��Ă��܂����B�Z���Ԃł������A���Z�̊w���ɂƂ��Ďv���o�[�����ی�

���ɂȂ�܂����B

�@

|

|

|

|

����ՂɎQ�����铌���}�C�X�^�[���Z��

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

JIDA-KIGS�w���f�U�C���R���y�u�����������炵���f�U�C������v�ɂčŗD�G�܂����

�@

�@�@���{�C���_�X�g���A���f�U�C�i�[����iJIDA�j�Ɩk��B�C�m�x�[�V�����M�������[����w���⍂�ꐶ�Ȃǂ̊w�����

�ۂɎ��{�����w���f�U�C���R���y�u�����������炵���f�U�C������v�ɂ����āA�{�Z���琼�c �������A�u�� ��M����A

�|�V�� ᩍG����i�@�B�H�w�ȂT�N�j�̍�i�upita�v���ŗD�G�܂ɑI��܂����B

�@�P�P���P�V���i�y�j�ɖk��B�C�m�x�[�V�����M�������[�ōs��ꂽ�\�����ŕ\����ƃg���t�B�[�Ȃǂ������A��܂����R

�l���A�N�؊w���厖�Ǝw�������ł��铡�c�����i�@�B�H�w�ȁj�ƂƂ��ɏ�c�Z���֎�܂̕��s���܂����B

�@���̃R���y�e�B�V�����́u���ꂩ��́g�����������炵�h�Ƃ͉����H���炵���ʂ�g�����������́h�̂�����v�ɂ��Ă��炵

���ʂ�g���́h�̃f�U�C�����W�������̂ŁA�����ɉ��債���ʍ�i�uORIGAMI�v�����I���܂����B

�@��܍�i�͂P�Q���Q�U���i���j�܂Ŗk��B�C�m�x�[�V�����M�������[�ɓW������Ă��܂��B

�@

|

|

|

��܂̕��s�����c����A�u�Ȃ���A�|������

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�����Q�S�N�x�i�N�Α��\���������s

�@

�@�{�Z�ł́A�P�P���Q�O���i�j�ɍZ�����ɂ����ĕ����Q�S�N�x�i�N�Α��\���������s���܂����B

�@�\�����ł́A�c���T�ꋳ���A����N�狳���A��؍N�O�{�W���A�y�i�m��Z�p���E���̂S���ɑ��ď�c�Z��

����\����n����A�Q�O�N�̋ΘJ�ւ̎ӎ����q�ׂ��܂����B

�@�Ō�ɔ�\���҂��\���A�c����������u���S�ɋA���Ċ撣�肽���v�|�̓������q�ׂ��A���������ȕ��͋C�̒��A

�\�������I�����܂����B

�@

|

|

|

�\�����̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�����������J��

�@

�@�P�P���P�V���i�y�j�ɁA������ΏۂɁA�H�ɑ���ӎ������ړI�Ƃ��āA�{�Z�w�����̐H���ɂāA������Ћ������{

�Ћ�B�x�Ђ̋��͂ɂ��A�����������J�Â��A�P�Q�����Q�����܂����B

�@�������{�Ћ�B�x�Ђ̍������A�����A�c�������u�t�Ƃ��Č}���A�u�d�q�����W���g�����ȒP�����v���e�[�}�ɁA�P�`

���b�v���C�X�A�o���̏d�ˏ����A���₵�t�J�`���v�`�F�A�킩�߃X�[�v�̍����ɂ��ču�K���܂����B�Q���҂́A

���������Œ������������Ŋy������H���Ă��܂����B

�@

|

|

|

|

���������̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�w�����ɂĖh�Д��P���Ɣ��H�V�~�����[�V���������{

�@

�@�{�Z�w�����ł́A�P�O���P�V�� (��)�ɏH�̖h�Д��P�������{���A�����P�T�P���i�������w���V���j���Q�����܂����B��

��͋v���ď��h���̋��͂̂��ƁA�����P���Ə��Ί�ɂ�鏉�����̕��@�ɂ��Ďw�����܂����B

�@�I����h�����i�������p���w�ȂS�N�j�̉Д����̍��}�ƂƂ��ɌP�����J�n���A���O��ɔ��シ���ɎQ���ґS��

�̓_�Ă��s���܂����B���ɁA�}�����R�K�w�K��������Ђ��C���[�W���������P�����s���A�Q�����������͏��z�[

�X�ɂ����鐅���̋����ɂт����肵�Ă��܂����B�Ō�ɁA���ԏ�Ɉړ����A���Ί�̎g�p���@�ɂ��Ďw�����܂�

���B

�@�܂��A�w�����H�Ɩ����ϑ����Ă���i���j�������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂ŁA���H���ɔ�펞�̐H����̌�������H

�V�~�����[�V�������s���A�ЊQ�p�̃��g���g�ۑ��H��H�ׂ邱�Ƃ�ʂ��Ėh�Ђɑ���ӎ������߂܂����B

�@

|

|

|

|

�h�Д��P���Ɣ��H�V�~�����[�V�����̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�����Q�S�N�x�@�v���Ďs���P�ʌ݊�����Z�ɂ��u�����u�`�v���J�u

�@

�@�{�Z�ł́A�v���Ďs���̂T��w���Ƃ̊ԂŒ������Ă���P�ʌ݊�����̈�Ƃ��āA�e��w���̌�����F��

�������u�`���s���u�����u�`�v���A�u�v���Ă̐����Ɗ��v���e�[�}�Ƃ��ĊJ�Â��Ă��܂��B

�@�P�O���P�Q���i���j�ɋ��؏y�����i�������p���w�ȁj�ɂ��u��������p�������v�ƁA�P�P���P�R���i�j�ɒ����y

�����i�@�B�H�w�ȁj�ɂ��u�X�}�[�g���Z�p�Ƃ��̓W�]�v�̂Q�̍u�`���s���A�A�g�Z�̊w����S�O������u���܂����B

�@

|

|

|

�����u�`�̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�w���W����in����߂肠�Z�b��Ɋw�����o�W

�@

�@�P�O���Q�T���i�j����Q�W���i���j�ɂ����āA��������R���\�[�V�A���v���Ď�Â̊w���W����in����߂肠�Z�b�傪

�J�Â���܂����B���̃C�x���g�́A�v���Ďs���̍�������@�ւ��݂��ɘA�g���A���Ȍn�̕������E�T�[�N���̊�����

�ʂ\����@��𑝂₷���ƂŁA�n��̕��X�ւ̔F�m�x�����コ����ƂƂ��ɁA���Z�ƌ𗬂��s���A�����̎����

�K�͂��L���邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ł��B

�@�v���đ�w�A�v���čH�Ƒ�w�y�і{�Z�̍��v�P�O�̕��E�T�[�N�����Q�����A�{�Z����́A�v���O���~���O���{���E��

�{�R�����E�ē��D��E�ʐ^���D��̂S�̃N���u���Q�����āA�e�u�[�X�ɂēW�����s���A����҂ɕ��i�ǂ̂悤�Ȋ���

�����Ă��邩��A�W�����̏ڂ������������s���܂����B

�@

|

|

|

|

|

|

|

|

�w���W����̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�w�Z������E���w����J��

�@

�@�{�Z�ł́A�w�Z������E���w����P�O���P�R���i�y�j�ɊJ�Â��A�R�O�O�����钆�w���A�ی�҂��͂��߁A�����̕��X

���{�Z��K��܂����B

�@������ł͏�c�Z������w�Z�T�v�������A���䋳���厖�₩��e�w�Ȃ̏Љ�╽���Q�T�N�x���w�������ɂ�

���Ă̐������s���܂����B���ł́A�M�S�Ƀ��������p�����������Ō����܂����B���̌�̌ʑ��k��ł́A�e

�厖��e�w�Ȓ��֑��ƌ�̐i�H���Ɋւ��鎿�₪�������Ă��܂����B

�@�܂��A�����čs��ꂽ���w��ł́A�{�Z�̓��F��w���{�݂Ȃǂɂ��ė�����[�߂Ă��炤���߁A�\���ɏ�������

�R�S�����̌��w�X�|�b�g�ɂ����āA������ݍZ���ɂ������ݔ��̏Љ�A���J�����A�W�������s���܂����B

�@�Q���������w������́A�u���ۂɎg�p���Ă�������@���ڂ̓�����ɂ��A��w����ւ̋������N�����B�v�A�u����

��ݍZ���̐�����������₷���A�Q�����ėǂ������B�v���̈ӌ����A�����̂����ɏI�����܂����B

�@

|

|

|

|

�ʑ��k��ƌ��w��̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�����Q�S�N�x�v���Ďs�H�琄�i�c�̕\�������

�@

�@�v���Ďs�H�琄�i��c�ł́A�s�������ɂ��H��̐��i��ړI�ɁA�v���Ďs���̗l�X�ȏ�ʂŎ��H����Ă���D

�ꂽ�H��̎��g�݂�\�����Ă���A���̂��і{�Z�w�����̊������F�߂��A�X���Q�X���i�y�j�ɕ\�����܂����B

�@�w�����ł͗����́u�H���Ɖh�{�v�Ɋւ���ӎ������コ���A���X�̐����K�������P���邱�Ƃ�ړI�Ɂu���Q���N����

���͂�v�𗾂̔N�x�ڕW�Ƃ��č��肵�A�H���Ǝҁi������Ћ������{�Ћ�B�x�Ёj�Ƌ��͂��Ȃ���v��I�ɐH�犈��

��W�J���Ă��܂��B�H���Ǘ��ɉ����āA�w���X�`�F�b�N�L�����y�[����e�[�u���}�i�[�u�K��A�H�i�q���u�K��A����

�����ȂǁA�l�X�ȐH�琄�i���������{���Ă���A�w���́A�h�{�o�����X�̂Ƃꂽ�H���������N�̊�{�ƂȂ邱�Ƃ���

�łȂ��A�����^���R���f�B�V�����̈ێ�����ɂ��s���ł��邱�Ƃ��ĔF�����A���H�̋i�H���̌���ȂǁA�����K���S��

�����������ƂŋK���������������Ɍ��������P�Ɍq���Ă��܂��B

�@

|

|

|

|

�\��������^�����]�藾���厖

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�y�v���č���E�L������E�k��B����z�������������R���ꍇ���w�Z��������J��

�@

�@�����s�̓V�_�r���łX���Q�X���i�y�j�ɁA�����w�Z��������J�Â��܂����B

�@���̍����w�Z������́A�{�Z�A�L������A�k��B����̕��������̂R���ꂪ�A�g���āA�����s�y�ю��ӎs������

���w���A�ی�ҁA���w�Z�����A�w�K�m�W�҂�ΏۂɊJ�Â������̂ŁA���̒n��ɂ����鍂��̒m���x���A�b�v����

��ƂƂ��ɁA�u��Ҋm�ۂ�ړI�Ƃ��Ď��{�������̂ł��B

�@�����́A�Q�O�O������Q���҂��K��A�R����̍Z���A�����厖�ق����E�����o�Ȃ��A�S�̉�ō���S�ʂ̐���

����������A�e����ɕ�����Čʂ̐������s���܂����B

�@�܂��A�R����ɉ����A�F�{����E�����ۍ���E�s�鍂��E���������ꂩ����w�Z�Љ�u�[�X�̏o�W������A�Q������

���w���̃A���P�[�g�ɂ́A�e����̓���������x�ɕ������Ƃ��ł��Ă悩�����A����̓����𗝉��ł����Ȃǂ̈�

�����������܂����B

�@

|

|

|

������ƌʑ��k�R�[�i�[�̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�e�}�Z�N�E�|���e�N�j�N�̊w�����{�Z��K��

�@

�@��B�E����n��̂X����́A�V���K�|�[���̍H�Ȍn��������@�ւ̂R�Z�ƌ𗬋����������Ă���A����A���̒���

�P�Z�ł���e�}�Z�N�E�|���e�N�j�N�Z�̊w���S�R���Ƌ����Q�����A�k����B�ւ̏C�w���s�̍��Ԃ𗘗p���A����X���Q�V��

�i�j�A�{�Z��K�₵�w���𗬂��s���܂����B

�@���Z�v�V�����ł͏�c�Z�����犽�}�̈��A�̌�A����y�����i��ʉȖڕ��ȁj����w�Z�Љ�s���܂����B�����āA

�ǂɕ�����Ē��H�����݁A���{�����̌��Ƃ��Đ܂莆����{�̗V�тȂǂ�ʂ��Đe����[�߂܂����B�w�������͗\��

�̎��Ԃ��߂���̂��Y���قǁA�ʐ^���B�肠������A�M�S�Ɍ�荇�����肵�A�L�Ӌ`�Ȏ��Ԃ��߂����܂����B�Z������

�ł������ٕ����𗬂�ʂ��āA�݂��̕����≿�l�ςւ̋�����S���[�܂�܂����B

�@

|

|

|

|

�e����[�߂�w������

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

����̌����w���J��

�@

�@�{�Z�ł́A�W���Q�O���i���j�y�тQ�P���i�j�ɒ��w����ΏۂɁA�����ʂ��ē��Z�̂T�w�ȋy�ш�ʉȖڂ̎��Ƃ�̌�

���Ă��炤���Ƃ�ړI�Ƃ����u����̌����w�v���J�Â��܂����B����ԂłT�V�O���̎Q���҂�����A���x�݂ɂ͍݊w��

�ɂ��w�Z�s���̐������s���܂����B�܂��A�Z���ɐ݂����i�H���k���ł́A�ی�҂��狳���֑����̎��₪��

��A���ڑΘb�ł���悢�@��ƂȂ�܂����B

�@�Q���������w������́A�e�w�Ȃ��ʉȖڋ����̍H�v���Â炵�����ƂɁu����ƕ��ʍ��Z�̈Ⴂ�����������B�v�A�u��

�w���̐����ɍD�����������B�v�A�u��̓I�Ȏ������ł��ꂼ��̊w�Ȃ̓��������������B�v�A�u���������������ǁA��

���������B�v�Ȃǂ̐���������D�]���܂����B

�@

|

|

|

|

�̌����ƂŎ������s�����w��

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�����Ȋw�ȓ�����勳��ے����{�Z�����@

�@

�@�����Ȋw�ȍ�������ǂ̓����q���勳��ے��Ǝ��ʉ��q��勳��ۍ������w�Z�W�����A�V���P�V���i�j�ߑO

���ɁA�{�Z��K�₵�܂����B��c�F�Z������w�Z�T�v����������A������L�O�قɂĖ{�Z�̉��v�ɂ��āA�@�B

�v�f�v�������ŕ����Q�O�`�Q�Q�N�x�����Ȋw�ȋ���f�o�ɍ̑����ꂽ���e���X�ɔ��W�E�[�������A��P�S��i�����Q�R

�N�x�j��B�H�w���狦��܂���܂����u�f�W�^���G���W�j�A�����O��p�����V���ȋ@�B�H�w����y�ы���f�o�Ɋ֘A��

���A�̎�g�݁v�ɂ��Ă��ꂼ��������A�w�������K���s���@�B�H��H���@�B�����������@���܂����B

�@

|

|

|

|

���@�̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�m�I���Y�t�H�[����in�v����2012�Ɋw�����Q��

�@

�@�V���P�P���i���j�ɋv���Ďs�A�i���j�v���ăr�W�l�X�v���U�A�v���Ēm�I���L���Z���^�[����Â���m�I���Y�t�H�[����

in�v����2012�u�m���ō�������I�m�I���Y �őO���I�I�v���J�Â���A�z�㐻�ي�����ЎR����ɂ�鍑�ێ��x

�̌����A�m�I���Y�̊O���o��ɂ��Ă̊�u����A�g�߂ȁu�H�v���e�[�}�ɂ������ᔭ�\���s���܂����B

�@�{�Z����́u�Y�ƍ��Y�����_�v�̎��Ƃ̈�Ƃ��āA��U�ȂP�N����R�O�����Q�����A���i�̎��ƂƂ͈Ⴄ�A��Ƃ̖�

���ł̔��\��^���Ƀ��������Ȃ��璮�u���Ă��܂����B�܂��A�u�V�R������p�����V�K�H�i�̕ۑ�������Ɋւ��錤

���v�Ƃ����e�[�}�ŋ��؏y�����i�������p���w�ȁj�����ᔭ�\���s���A���уp���̐���E���ǂƕۑ�������̐��ʂɂ�

���Đ������܂����B

�@

|

|

|

|

�t�H�[�����̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�w�����ɂđ�2���u����Ƒ��Ɛ��ɂ��u������J��

�@

�@�w�����ł́A�U���Q�W���i�j�A�V���R���i�j�̓���ԁA��Q���u����u���w���ɂ��ꍑ����`�ٕ��������̂�

�߂Ɂv���J�Â��܂����B

�@��Q���u����́A���w���Ɠ��{�l�w���Ƃ̌𗬂̂��������Â���Ƃ��ĊJ�Â���A�T�O���ȏ�̗������Q�����܂�

���B

�@���w���̃}���[�V�A�̃T������i�@�B�H�w�ȂR�N�j�A�V���t�����N�i�d�C�d�q�H�w�ȂR�N�j�A�����S���̃i���T�[����i��

�����p���w�ȂR�N�j�A���I�X�̃����l���N�i�ޗ��H�w�ȂS�N�j�A�C���h�l�V�A�̃J���J���N�i�ޗ��H�w�ȂS�N�j���A���ꂼ��

�̕ꍑ�̕����ɂ��ăp���[�|�C���g�ʼn����������A�����ߑ����I�����肵�A�ٕ���������[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B

������@�Ɋw���ł̍��ی𗬂��i�ނ��Ƃ����҂��܂��B

�@�܂��A�V���R���̕����u�����ɂ́A�{�Z�d�C�H�w�ȑ��Ɛ��ŃV�X�e���G���W�j�A�̍������L���ɂ��u������J

�Â��A�R���s���[�^�v���O���}�[�Ƃ��Ă̎d���ɂ��ďڂ����b�����Ƃ��ł��܂����B

�@

|

|

|

|

�u����̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�w�����e�[�u���}�i�[�u�K����J��

�@

�@�{�Z�w�����ł́A�U���P�V���i���j�ɁA�w�����H���ɂāA�e�[�u���}�i�[�u�K����J�Â��܂����B��������H�����

���Ă��銔����Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂A���Ђ̓c��@�������u�t�Ƃ��Č}���A�m�H�R�[�X�����̊�{�I

�ȍ�@�ɂ��ču�K���܂����B

�@��N�ɑ����A�R��ڂ̃e�[�u���}�i�[�u�K��ł������A�Q�X���̊w���i�j�q�w���Q�V���A���q�w���Q���j���Q�����A�D

�]���܂����B�J�e�����[�i�i�C�t�A�t�H�[�N�Ȃǁj�̎g�����͌����ɋy���A���Ȃ��痣�Ȃɂ�����܂ŁA���f�B�A�W�F

���g���}���ɂӂ��킵���e�[�u���}�i�[�������܂����B

�@

|

|

|

|

�e�[�u���}�i�[�u�K��̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

���w����ΏۂƂ����w�����̐H�i�q���u�K����J��

�@

�@�{�Z�w�����ł́A�U���P�S���i�j�A�w�����H���Ɨ�����̍��k���ɁA���w����ΏۂƂ��A�H�i�q���u�K����J��

���܂����B

�@������Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂āA���Ђ̖k�쎁�A��������A�c������A������A�~�J�̎����ɓ���

���ӂ��K�v�ƂȂ�H���ł̊�b�m���E�댯���ɂ��Ă̍u�K��A������ƐH��̐����x�̃`�F�b�N���A�����O

��̏��ŁA�������̐��A�����O�H�ނ̕ۊǕ��@�A�������̊댯�A�H�c���̕ۊǂ⏈�����@�ȂǁA�ו��ɂ킽

���Ďw�����s���܂����B

�@�U���P�V���i���j�ɂ́A���w�������ƂɁA���w���p������ƐH��̑�|�����s���܂����B

�@����A��N��ʂ��āA�q���ʂ̃��x�����グ�Ă��������Ǝv���܂��B

�@

|

|

|

|

�H�i�q���u�K��̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�n�k�ƉЂ�z�肵���h�Б����P�������{

�@

�@�{�Z�ł́A�U���P�R���i���j�ɋv���Ďs���h��������̌��A�k�x�T���̒n�k�ɂ��Д�����z�肵���h�Б���

�P�����s���܂����B�h�Б����P���́A�n�k��������В��܂ł̈�A�̗�����V�~�����[�g���A�w���⋳�E���֖h

�Ύv�z�̕��y����э��g��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ŁA�w���Ƌ��E�����킹�Ė�P�P�O�O�����Q�����܂����B

�@�P���ł͏�c�Z������{�����Ƃ����E���ɂ�鎩�q���h�c����������A�v���ɔ��s���܂����B

�@���I����́A���h�����ɂ����Ί�̎g�p���@�̐������A�R�N���A�S�N���A�T�N���A���E���̏��ɏ��Ί푀

��P�����s���A���h�������P���S�̂̍u�]���s���܂����B

�@�Ō�ɏ�c�Z������̈��A�������āA�����I�����܂����B

�@

|

|

|

|

�h�Б����P���̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

����24�N�x�i�t�G�j�����������w�Z��B����n��Z���E����������c���J��

�@

�@�����Q�S�N�x�i�t�G�j�����������w�Z��B����n��Z���E����������c���A�U���V���i�j�E�W���i���j�̗����A�{�Z

�ԍZ�Ƃ��āA��������@�\����ؒJ�����A�O�Y�����ے����}���A�J�Â���܂����B

�@��c�Z���̊J��̈��A�A�ؒJ��������@�\�̋ߋ����܂߂Ĉ��A������A�S�̉�c�ŁA��o���ꂽ���c��y�ѕ�

�����ɂ��ē��c���A�ؒJ��������@�\�{���Ƃ��Ă̈ӌ��⏕���������A�����Ȉӌ��������s���܂����B���������A

�Z����c�y�ю���������c�ɕ�����A�e�Z�����ʂ��铖�ʂ̏��ۑ蓙�ɂ��Ĉӌ������킳��܂����B

�@���A�W���i���j�́A�Z���{���w���s���A�H��H���@�B�v�f�v���������n�߂Ƃ���������A��N�x����������

�q���Ȃǂ����@���܂����B

�@

�@

|

|

|

��c�Ǝ��@�̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�����}�C�X�^�[�����w�Z�i�؍��j�Ƃ̊w�����ی𗬍s�����J��

�@

�@�T���Q�R���i���j�ߌ�A(��)�؍��l�ށE�Z�p���͋@�\�̎�ǂɂ��A�����}�C�X�^�[�����w�Z�i�؍���c�s�j�̊w���y��

�������E���̑����P�P�P�l���A�{�Z��K��A�`���Z��ʂ��Ė{�Z�w���P�P�O�l�Ƙa�₩�Ɍ𗬂��s���܂����B����͓�

���}�C�X�^�[�����w�Z�̓��{���C�̈�Ƃ��āA�C�O�̐�i�E�Ƌ���@�ւ�K�₵�̌���ʂ��ăO���[�o���}�C���h

���琬���邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ŁA��N�x�Ɉ�����������łQ��ڂƂȂ�܂����B

�@���E�Ŋ��邱�Ƃ����҂���Ă��鍂�ꐶ�ɂƂ��Ă��A�H�ƋZ�p���w�ԓ�����̊C�O�̎�҂Ƃ̌𗬂͋M�d�ȑ�

���ƂȂ�܂����B

�@��c�Z�����犽�}�̈��A�A�����}�C�X�^�[���Z�̃C�E�X�����Z�Ă��瓚��̈��A���s��ꂽ��A���ƁA������{��

���w���s���܂����B�r���A���Ƃ�����ɔ�ѓ���Q�������ʂ�����A���̂��錩�w�ƂȂ�܂����B���̌�A�̈�ق�

�ړ����A�{�Z�w�����悵���𗬍s�������{����܂����B���Z�w����\�ɂ��f���������Ă̊w�Z�Љ�Ɏn�܂�A

�؍�������i���^�i���Łj�A�e�L�������A�܂��{�Z����̓_���X���ɂ��X�g���[�g�_���X����I����܂����B�����ė��Z

�����̂W�`�[���ɕ�����Ă̑�꒵�т��s���A�𗬁A�e�r��[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B������̉�ƑI��̓���

���X���[�Y�ɍs������J�����ʂ�����܂������A�����ɏ]���𑽂����ׂ�悤�ɂȂ�ƁA�F�l�̉������M����

���i�Ɛ������傫���Ȃ��Ă����܂����B

�@�y�������Ԃ͂����Ƃ����Ԃɉ߂��A�o���̊w���B�́A�������E�Ŋ���Z�p�҂Ƃ��čĉ�邱�Ƃ�B�v���v

���ɋL�O�B�e���s���ȂǁA�o���ʂ��ɂ��݂Ȃ���A�����}�C�X�^�[�����w�Z��s�͖{�Z����ɂ��܂����B

�@

�@

|

|

|

|

|

|

���ۓI�ȋZ�p�҂Ƃ��Ă̊���𐾂������Ȃ���A�L�O�B�e�ɔ[�܂闼�Z�w���y�ы��E��

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�w�����ɂĕ����u������J��

�@

�@�w�����ł͂T���X���i���j�ɗ��̐H���ɂāAdiBec�i�C�O��w���{�����ǁj��\�̑��c���m�����u�t�Ƃ��Č}���A����

�����u������J�Â��܂����B

�@�u����ł́A���c���̃A�����J���w�ƍ��ۃr�W�l�X�̌o����ʂ��āA�Љ�狁�߂��Ă���l�����A�C�O�����̌�

�̂����߁A�C�O���w�̎������@�A�C�O�̑�w�E��w�@�ւ̐i�w�ɂ��ĂȂǏڂ�������������܂����B

�@�u���ꂩ��̓��{��S���Ă�����҂����ɂ́A�O���[�o���Ȏ���������ė~�����A���ɍH�ƍ��ꑲ�Ɛ��̂悤�ȍH��

�Z�p�҂́A�p��Ƃ����R�~���j�P�[�V�����̂��߂̓���i�c�[���j�̃X�L����g�ɂ��Ă����A���{�����łȂ����E��

�傢�ɔ��@�����B�v�Ɖp��̏d�v���ɂ��Č���A�u�����_�ł̉p��̔\�͖͂��Ȃ��A�C�O���w�̕�

�����{�����ł̐i�w����p�������Ȃ邱�Ƃ�����v�ƁA�p�ꂪ���Ȋw���ւ̃A�h�o�C�X������܂����B

�@

�@

|

|

|

|

�u����̗l�q

�@

�@

�@

����24�i2012�j�N�x

�w�����ɂăw���X�`�F�b�N�L�����y�[���Ɨ����������J��

�@

�@�T���X���i���j�A������Ћ������{�Ћ�B�x�Ђ̋��͂̉��A�w���X�`�F�b�N�L�����y�[�����J�Â��܂����B�w���X�`�F�b

�N�ł́A�����A�����A���N��̑����X�g���X�x�`�F�b�N�ɂ��A�����̌��N��Ԃ�c�����܂����B