10月1日(土)学生寮食堂にて、学生寮食堂の給食業務を委託している株式会社魚国総本社九州支社の協力の下、寮生を対象に料理教室を開催しました。

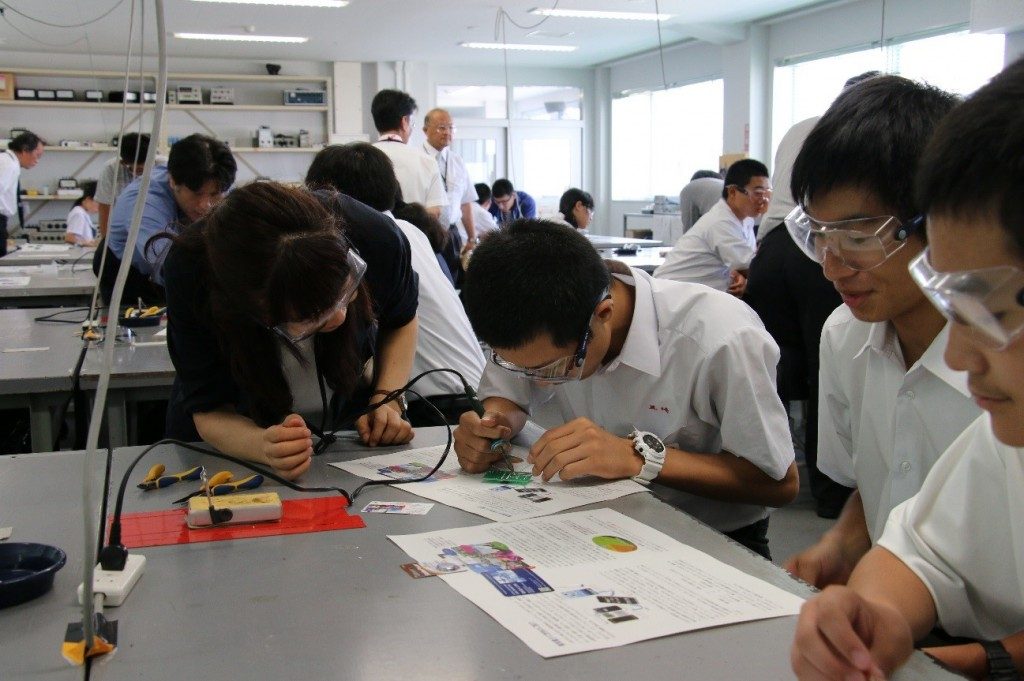

料理教室には、20名の寮生(筑水寮15名、つつじ寮5名)が参加し、4つの班に分かれて、それぞれコーヒーとチョコのパウンドケーキ、さつまいものパウンドケーキ、チーズスフレ、ハムとチーズのフレンチトーストを作りました。

各班、和気藹々とした雰囲気の中、デザート作りに挑戦し、最後は完成したデザートを持ち寄り、全員で舌鼓を打っていました。

デザート作りの様子

完成したデザート