教育目的

教育目標

三つの方針

材料システム工学科は、ものづくりの基礎となる工業材料の開発・設計・製造から利用、その後の寿命による破壊、リサイクルまで材料に関する一連の専門知識を身につけるとともに広い視野と豊かな心を備えて、社会の発展に貢献できる自立の精神に富んだ実践的、創造的材料技術者を育成することを目指しています。そのため以下のような能力を身につけ所定の単位を修得した学生に卒業を認定します。

材料システム工学科は、材料に関する一連(工業材料の開発・設計・製造から利用、その後の寿命による破壊、リサイクルまで)の専門知識と技術を身につけ、広い視野と豊かな心を備え、かつ自立の精神に富んだ実践的、創造的材料技術者を育成することを目指しています。それに向けて、初年次より実験・実習科目を設け、技術の実際に触れることで専門知識の必要性・有効性について理解を促します。また、中学年次までに技術者にとって不可欠な科学技術に関連する基礎知識を習得します。高学年次ではそれまでに身につけた知識と専門知識と技術を活用することに主眼を置いた科目を設けます。さらに、広い視野と豊かな心および自立の精神を養うため、一般科目と専門科目を体系的に配置し、以下のように教育課程を編成します。

(1)初年次より全学年に実験科目を設ける。

(2)低・中学年次に自然科学系科目を設け、講義・演習・実験を主として実施する。

(3)低・中学年次に専門基礎科目を設け、講義・演習を主として実施する。

(4)中・高学年次に専門科目を設け、講義・演習を主として実施する。

(1)初年次より専門実習科目を設け、実習を主として実施する。

(2)初年次に専門導入科目を設け、講義・演習を主として実施する。

(3)低学年次より全学年に実験科目を設ける。

(4)高学年次にインターンシップ・卒業研究を設けて、実施する。

(1)低学年次よりリテラシー系科目を設け、講義・演習を主として実施する。

(2)低学年次より社会、リベラルアーツ科目を設けて、講義・演習を主として実施する。

(3)高学年次にインターンシップ・卒業研究を設け、実施する。

(4)高学年次に環境工学系科目、工業倫理系科目を設け、講義・演習を主として実施する。

(1)低学年次より人文社会科目、リベラルアーツ科目、外国語科目を設け、講義・演習を主として実施する。

(2)全学年に保健体育系科目を設けて、実施する。

(3)高学年次にインターンシップ・卒業研究を設けて、実施する。

(2)卒業研究においては、卒業論文、研究発表、課題への取り組み状況など

(3)その他の科目においては、課題への取り組み状況、レポート、発表など

により各科目のシラバスに記載されている方法で評価します。

成績は100点法によるものとし、60点以上を合格として単位を認定します。

「求める学生像」

材料システム工学科は、ものづくりの基礎となる工業材料の開発・設計・製造から利用、その後の寿命による破壊、リサイクルまで材料に関する一連の専門知識を身につけるとともに広い視野と豊かな心を備えて、社会の発展に貢献できる自立の精神に富んだ実践的、創造的材料技術者を育成することを目指しています。そのため次のような人を求めています。

2.理数系の基礎学力が身に付いている人

3.自立心があり、社会的ルールを守って行動できる人

4.他の人と対話を通して相互理解を深めようとする人

第一学年への入学者の選抜は、推薦による選抜及び学力検査による選抜により行う。

調査書、推薦書、推薦選抜志願調書、適正検査(数学)の成績及び面接の評価を総合して行う。

◇学力検査による選抜

調査書及び学力検査(理科、英語、数学、国語及び社会)の成績を総合して行う。第三学年への外国人留学生の編入学者の選抜は、高専機構が実施する選抜試験により行う。

◇高専機構による選抜

出願書類、日本留学試験の成績、TOEFL、TOEIC又はIELTSの成績及び面接の評価を総合して行う。第四学年への編入学者の選抜は学力検査による選抜により行う。

◇学力検査による選抜

調査書及び学力検査(数学、英語及び理科)の成績を総合して行う。

学科概要

教育概要

材料システム工学科ってどんなとこ?

材料システム工学科の中身が分かりづらいという話しをよく聞きます。他の学科は学科名からおおよそどんなことをやっているか分かりますが、材料システム工学科は確かに分かりづらいですね。私たちも皆さんに分かりやすいネーミングは何か?とよく考えるのですが、なかなかこれといった名前がありません。それはなぜかと言うと「材料」というのは製品を直接指していないからです。

材料システム工学科で取扱っているのは主に金属とセラミックスという物質で、これらはどの製品をとってみても必ずその心臓部を支えているモノなのです。例えば、

・携帯電話やパソコンの心臓部にはシリコンという半導体

・ソーラー発電で注目されている太陽電池もシリコンです

・信号機や照明器具で有名なLEDは窒素とガリウムが結合した化合物等

・燃料電池で走る未来の自動車には白金の微粒子

・新幹線や航空機はアルミニウム

・リニアモーターカーは超伝導材料

・土星探査衛星ボイジャーには複雑な構造のエネルギー材料

・人工関節のような生体材料にはチタン

・ビルのような構造物には鉄

・スペースシャトルにはセラミックス

etc.

例を挙げると無数に出てきます。これらの材料無しでは製品は動作しません。材料あっての製品といっても過言ではありません。元素の組み合わせは無数にあり、無限に夢が広がりそうですね。

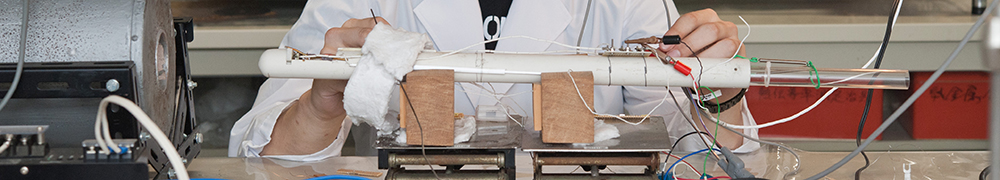

私たち材料システム工学科では現在ならびに将来の生活を支える製品を創り出すため、その基盤となる新しい材料の開発や機能性をより高めた研究を行っています。時には計算を、時には原子レベルで操作を、時には大掛かりな実験をといった様々な実験や理論計算を実施します。また、この学科を巣立っていく学生さん達には将来の日本のものづくりを支える技術者になってもらいたいと願い、実験を多く取り入れた実践的な教育を行っているのも学科の特徴です。もし材料システム工学科って何?と思われたら、気軽に訪ねて(尋ねて)みて下さい。