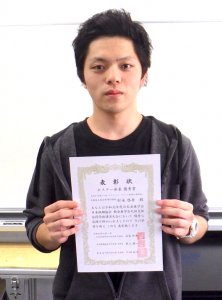

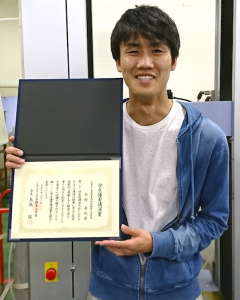

令和元年5月18日(土)、19日(日)に行われた日本鋳造工学会第173回全国講演大会にて、山本郁教授研究室に所属する専攻科物質工学専攻2年生 今村直也さんが学生優秀講演賞を受賞しました。

発表テーマは「自動変態測定装置を用いた高Cr鋳鉄の残留オーステナイト分解挙動の解析」で、熱処理における金属材料の組織変化を新しい手法により解析した結果をまとめたものです。わかりやすい発表をするだけでなく、質疑応答においても他の研究者と有意義な議論を交わす事ができました。今後もさらなる活躍が期待されます。

|

|

【学生優秀講演賞を受賞した今村直也さん】 |

<本件担当>

学生課学生生活支援係

電話:0942-35-9317