去る10月31日(金)、国立高等専門学校機構後藤宏平事務局長が久留米高専を視察しました。

後藤事務局長は校長室において上田孝校長らと懇談したあと、上田校長の案内により、記念館、ものづくり教育センター、学生寮、野球場、体育館、図書館など約2時間に亘る視察を行いました。

各視察場所では、施設の概要について、説明者に質問をしたり、特に老朽化した施設の説明を受けるなど説明者の話に耳を傾けていました。

去る10月24日(金)に、平成26年度文部科学省委託事業「青少年教育施設を活用した交流事業」タイ王国高校生招聘交流事業の一環として、国立夜須高原青少年自然の家に受入れているタイの高校生が本校を訪問し、本校学生や留学生らと交流を行いました。

初めに上田孝校長から歓迎の挨拶のあと、タイ王国高校生の代表から日本語による挨拶があり、続いて、黒木祥光企画主事補がタイ語を交えての高専制度や本校の紹介を行いました。

続いてタイの高校生らは2グループに分かれて工学実験に参加し、日本語を勉強してきた2~3年の高校生らは、積極的に日本語での会話を試みるとともに、実験内容の他にもお互いの国や文化などの話題で盛り上がりました。

その後、本校留学生・研究生との懇談会では、日本での食事、勉強や学校生活について、積極的に質問する高校生らの姿が見られました。

最後に、タイの高校生から日本語による感謝の言葉が述べられ、本校留学生らとともに記念撮影を行い、本校での交流を終えました。

去る10月17日(金)、東京・TKP竹橋において、平成26年度国立高等専門学校機構職員表彰表彰式が開かれ、黒川秀明技術専門員(教育研究支援室副技術長(ものづくり支援担当))が理事長賞を受賞しました。同賞の受賞は本校では初めてのことです。

この表彰は国立高専機構が、教育支援業務・研究支援業務などにおいて、特に高く評価できる成果が認められる職員を表彰するもので、平成23年度から実施されています。

平成22年春に黄綬褒章を受章した黒川技術専門員は、資格取得や技能検定合格という具体的目標を職場に持ち込むことで、本校の技術職員の能力を客観的に評価したこと、若手技術職員各自の技能向上に具体的道標を与えたこと、その一方で、地元企業に働く人の資格取得や技能検定合格のニーズを捉えて、公開講座や講習会を開催し、本校と地元産業界の産学連携の進展に貢献したことが高く評価されました。

久留米高専は、去る11月9日(日)に久留米生涯学習フェステバル2014の一環としてえーるピア久留米で開催された「第19回マナビィランド」において、「創基75周年・高専創立50周年記念事業ふれあい理工学展」を出展しました。

本校は、小中学生を中心とした一般市民に、理工学への関心を深めることを目的として毎年出展しており、今年は各学科等から「ロボットで遊ボット!」、「クリップモーターとLEDピカピカボールを作ろう。」、「コンピュータゲームと物理シミュレーション」、「マイクロカプセルペンダント」、「ふしぎな金属にさわろう」、「光が魅せる不思議な現象」の6つの体験・実験コーナーを設けました。

当日は、開会式前から待ちわびた小学生らが集まり始め、大人も子どもも一緒になって作品作りや実験を楽しみながら、理工学の面白さ・不思議さに魅せられた様子でした。

久留米工業高等専門学校は、去る11月1日(土)に、創基75周年・高専創立50周年記念式典を久留米市民会館で挙行しました。同校の前身となる旧制の官立久留米高等工業学校が昭和14年に設立されて今年で75年目に当たり、その後、戦後の学制改革により新制九州大学に包括された後、独立の久留米工業短期大学となり、現在の久留米高専が設立されて50年目に当たります。

記念式典には、来賓、同窓生、OB・現職教職員、学生など約1000名が参列し、国歌斉唱の後、上田孝校長が「先達の熱意と努力を忘れずに、世の中の牽引力となるべき」と式辞を述べました。来賓紹介に続いて下村博文文部科学大臣(代読:吉田大輔高等教育局長)、小畑秀文国立高専機構理事長(代読:後藤宏平事務局長)、久保千春九州大学総長、楢原利則久留米市長(代読:橋本政孝副市長)より祝辞が述べられた後、祝電披露があり、閉式となりました。なお、記念式典に先立ち同校吹奏楽部による記念演奏が行われ、式典に華を添えました。

式典に続く記念講演会では、文化功労者で前豊橋技術科学大学長の榊佳之氏が「ライフイノベーション:先端技術がもたらす生命科学の新展開」と題して講演を行い、講演の最後に久留米高専生に向けて「未来へ向かって大きな夢と高い志を持って歩んでほしい」との熱いメッセージが述べられました。

講演会後に開催された祝賀会には約170名が参加し、来賓やOB・現職教職員をはじめ、関東や関西からも多くの同窓生が出席しました。辻本功事務部長の司会により、上田校長の開会挨拶に続いて、津福啓二同窓会久留米工業会会長、記念講演会講師の榊氏からお祝いの言葉が述べられ、来賓、旧制高等工業学校1期生を含めた歴代学校の卒業生らによる鏡開きの後、橋本久留米市副市長の発声により乾杯が行われました。宴中、同校の前田三男前校長と機械工学科卒業生で直木賞作家の安部龍太郎氏による挨拶も行われました。参加者一同で高等工業学校以来、学生により歌い継がれている「逍遥歌」を歌った後、高専1期卒の石橋雅功氏の音頭による万歳三唱でお開きとなり、参加者の多くは、高専祭が行われている母校に足を運び、在学当時を偲びながら旧交を温めていました。

記念式典の様子

式辞を読む上田校長 祝辞を述べる吉田高等教育局長

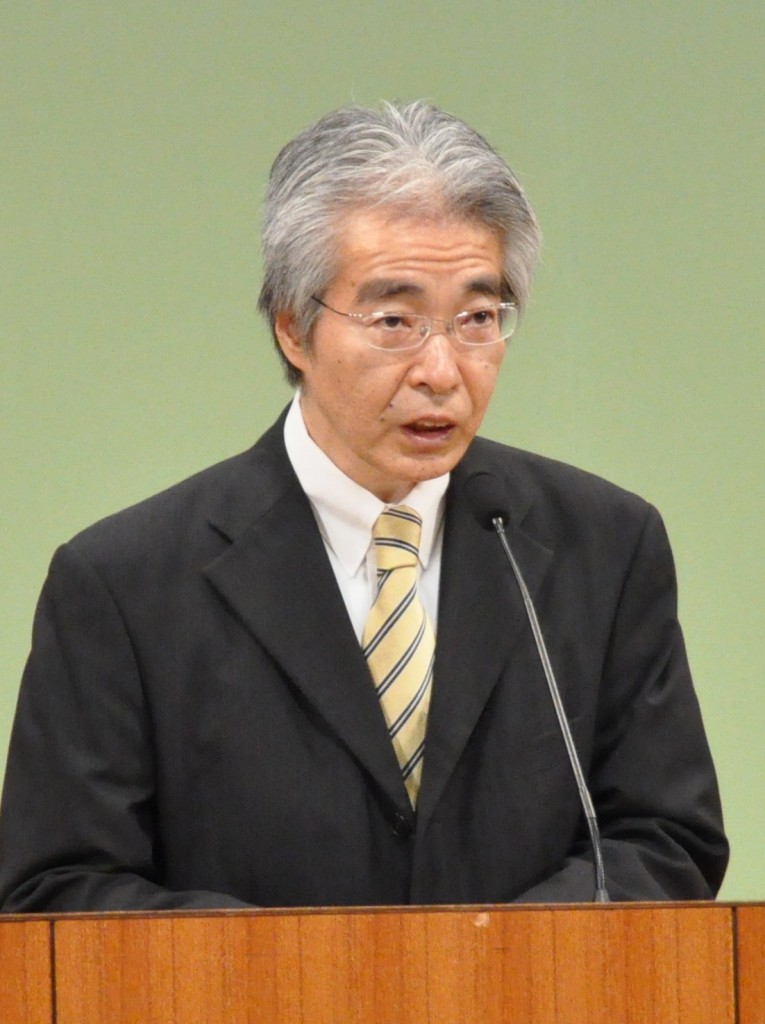

祝辞を述べる後藤国立高専機構事務局長 記念講演を行う榊氏

祝賀会における鏡開き

11月3日(月)文化の日に、佐賀県にあるサンメッセ鳥栖で開催された「科学がおもしろくなるキッズサイエンス in 鳥栖」に本校ロボットコンテスト部が出展し、全国高専ロボコン九州地区大会に出場したロボットの展示、実演を行いました。

このイベントは、実験・観察の直接体験や、科学ショーの見学を通して子どもたちが科学分野に興味を持つ機会づくりを推進している鳥栖サイエンスクラブが主催したもので、当日は親子連れを含むおよそ1000人が訪れました。

久留米高専ロボットコンテスト部のブースでは、まず部員が保護者向けに久留米高専の概要を説明し、高専ロボコン大会及び今年のルールについての説明や解説を行った後、地区大会に出場したロボットを使い、大会同様に設定されたコースで試合の実演を行いました。

ロボットが動き出すと、子供たちはロボットを食い入るように見つめ、蒸籠を落とさずに障害物の角材を乗り越えたり、坂道を登ったりすると会場からは歓声が沸き起こりました。

実演後、子供たちや保護者等から数多くの質問が寄せられるなど、会場は大いに賑わっていました。

久留米高専は、10月24日、28日の2日間、久留米市内単位互換協定校(久留米大学、久留米工業大学、聖マリア学院大学、久留米信愛女学院短期大学、久留米工業高等専門学校)による共同講義を開講しました。

この共同講義は久留米市内5つの大学等と久留米市が連携し、毎年一つのテーマで各大学等の個性や特色を生かした講座をそれぞれに開講するもので、今年は「久留米の生活と環境」をテーマに講義を行いました。

本校からは、10月24日に安部規子教授(一般科目文科系)が「明治時代の英語教育と久留米」、10月28日に赤塚康介助教(一般科目文科系)が「健康と運動の関連性について」と題し講義を行い、一般市民及び協定校の学生約40名が受講しました。

10月18日(土)、久留米高専を含む市内の5つの大学・短大・高専で構成される高等教育コンソーシアム久留米が主催する市民公開講座2014 「まちづくり ひとづくり」において、本校河合伸治准教授(一般科目文科系)が「非市場財の価値計測について~価値がないものの価値をどう評価すればよいのか?」と題して、講演を行いました。

講座では、まず非市場財である公共財がどのようなものかを紹介し、「囚人のジレンマ」の概念から、国民の税負担を必要性について説明を行いました。

次に、非市場財として川の汚水を例に挙げ、ミネラルウォーターや浄水器の費用などで価値を評価する手法など、対象となる非市場財によって様々な評価手法を用いることを説明しました。また、これら評価手法のうちアンケートを用いる手法は、アンケート項目を操作することで、評価結果を誘導される危険性があることを指摘し、アンケートに回答する場合、選択肢の公平性について考慮が必要であるとの説明を行いました。

受講者たちは、非市場財の価値評価手法を学ぶとともに、公共サービスにおける税負担の必要性について考えるよい機会となったようでした。

久留米高専は、去る10月21日(火)に久留米リサーチセンタービルで開催された「平成26年度久留米・鳥栖地域産学官テクノ交流会~トヨタ生産方式に学ぶ、“高品質・高生産性・短納期”生産の勘どころ~」(久留米リサーチ・パーク主催)に出展しました。

この交流会は、ものづくりに役立つ情報交換やネットワークづくりの場として、毎年開催されているもので、久留米・鳥栖地域の企業・学校・研究機関などによる展示のほか、今年は「トヨタ生産方式による改善のすすめ~現場で一緒に実践しませんか?~」と題し、トヨタ自動車九州株式会社TPS推進室主幹古園美貴也氏の基調講演、高尾英司氏(森山工業株式会社工場長)、阿部伸一氏(株式会社ロキテクノ九州工場製造部TL)によるTPSによる改善活動の事例紹介が行われました。

会場内の本校展示ブースでは、地域連携活動の取組みに関するポスタ-の展示のほか、本校職員が来場者に対して、平成25年度産学民連携テクノセンターの活動実績や研究者の紹介を行うとともに、産学民連携テクノセンターに関する質問に答えました。