去る10月2日(木)にシンガポールのテマセク・ポリテクニクから、44名の学生と引率教員2名が九州地区高専と同校の交流推進活動の一環として久留米高専を訪れ、本校学生と交流を行いました。

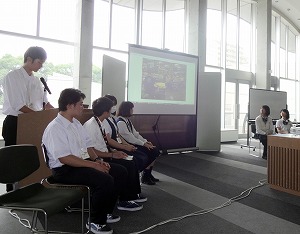

始めに上田孝校長から歓迎の挨拶、黒木祥光企画主事補から本校の紹介があり、その後専攻科1年生の授業「実践英語」に参加するとともに、自国の文化や学校についてスライドを用いて英語による説明を相互に行い、交流を深めました。続いて、ものづくり教育センターを見学した後、複数のグループに分かれて本校学生と意見交換を行いました。

交流中では、テマセク・ポリテクニクの学生から本校学生や教職員に対して積極的な質問が寄せられ、最後に全員で記念撮影を行い、本校における交流日程を終えました。