令和5年3月9日(水)、ホーチミン市工科大学と本校との第2回国際共同シンポジウム「The International Joint Symposium 2023 on Innovative Research and Development」が、ベトナムの同大学で開催されました。公益財団法人「柿原科学技術研究財団」のご支援を受け、本校の本科生および専攻科生計6名が現地に赴き、研究発表を行いました。また、今後の両教育機関の国際交流協定の締結を目指し、教員同士による事前会議も実施しました。

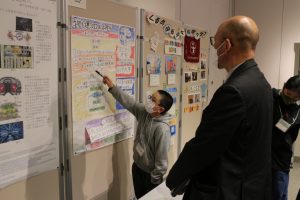

共同シンポジウムでは、学生たちが各自の卒業研究について英語で説明し、教員や学生からの英語による質問にも応じました。また滞在期間中は、ホーチミン市工科大学の学生と共にキャンパスツアーや昼食会、そしてプレゼント交換も行い、英語コミュニケーションによる交流を深めました。海外の大学や都市を訪れ、国際感覚を肌で感じることで学生らのグローバル社会における今後の活躍が大いに期待されました。

|

|

| 会場前で記念撮影 | シンポジウム参加者全員で記念撮影 |

〈本件担当〉

総務課総務係

電話番号:0942-35-9399