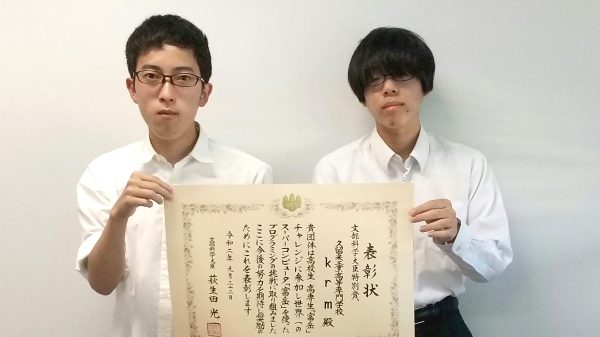

令和2年9月26日(土)に新型コロナウイルス感染症対策を行ったうえで、福岡県内国立3高専学校説明会を天神ビル11階会議室(福岡市)において実施しました。

当日は希望者の多い中、ソーシャルディスタンス確保のため先着150名までの参加としたうえで、有明・久留米・北九州高専の順番で、それぞれ個別に説明会を実施しました。

本校の説明会では、本庄校長が挨拶を行い、江崎副校長が久留米高専の教育の特色について説明を行いました。

また、別室で実施した進学相談会では本校の女子学生2名と本校教員が相談に対応し、たくさんの方から久留米高専を受検したいとの言葉をいただきました。

|

|

| 個別説明会の様子 | 進路相談会の様子 |

<本件担当>

学生課教務係

電話:0942-35-9463