投稿者: 管理者

平成31年度学力検査問題等の掲載について

平成31年度入学者選抜学力検査の問題および解答は、下記ページにて公開中です。

【外部サイト:独立行政法人 国立高等専門学校機構】国立高専入試情報 入試過去問

http://www.kosen-k.go.jp/kosen_navi/05.html

<本件担当>

学生課

電話:0942-35-9315

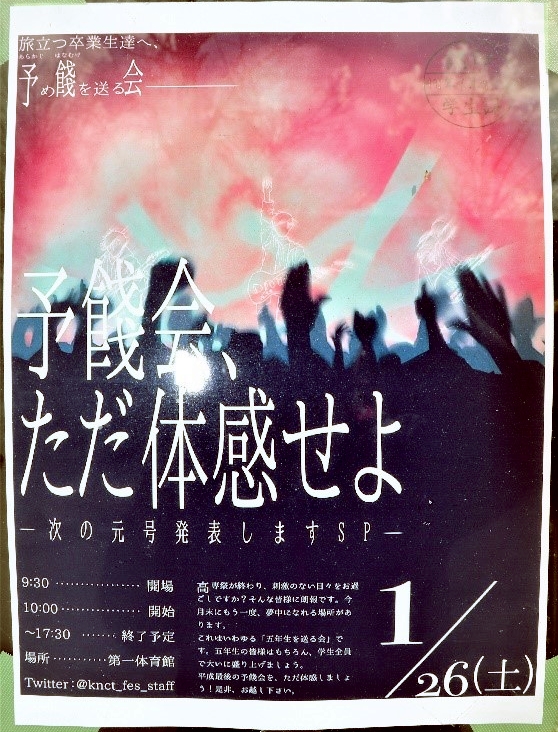

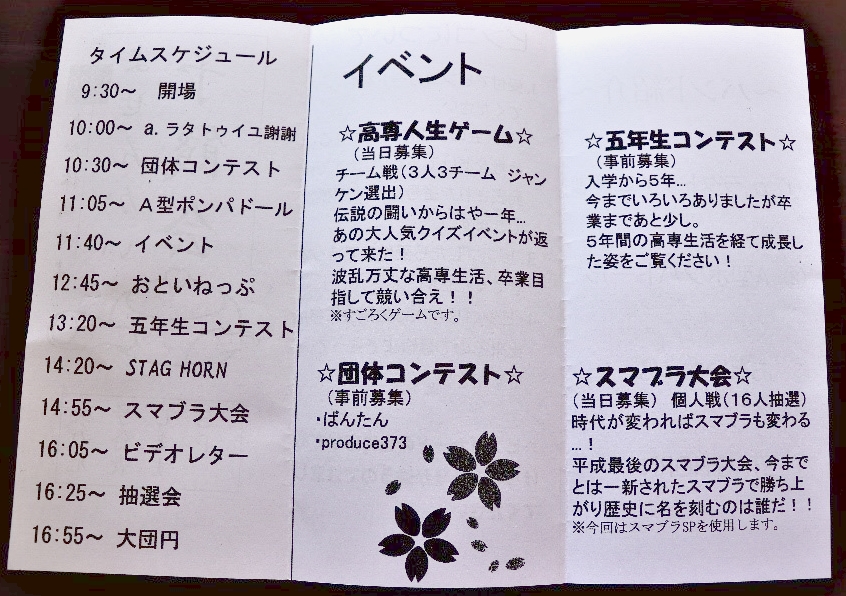

予餞会を開催しました

平成31年度入学者推薦・学力選抜出願状況を掲載しました

平成31年度入学者推薦・学力選抜出願状況を掲載しました。

掲載ページ

http://www.kurume-nct.ac.jp/ON/A-SAD/nyushi/H31jyoukyou.pdf

平成30年度卒業式・修了式のお知らせ

本校では、平成30年度卒業式・修了式を下記のとおり挙行いたします。

記

1 日 時:平成31年3月15日(金) 開場 午前9時40分

開式 午前10時

2 場 所:久留米工業高等専門学校 第一体育館

〒830-8555 福岡県久留米市小森野一丁目1番1号

<本件担当>

総務課総務係

電話:0942-35-9304

中学生向け春季公開講座を開催します

久留米高専では、春休み期間中に中学生向け公開講座を開催します。電子工作を通して、科学の不思議や面白さを体験しましょう!

詳細は下記をご覧ください。

「エレクトロニクススクール ライントレースカーを作ろう」

<本件担当>

総務課総務係

電話:0942-35-9430

学生寮にて成人式を開催しました

平成31年1月9日(水)、平成30年度学生寮成人式を開催し、18名(うち海外からの特別聴講学生1名)の成人を、寮生及び寮務関係の教職員で祝福しました。

式では、下級生を代表して寮長から祝辞があり、その後、前寮生会役員である5年生が新成人代表として謝辞を述べました。

続いて小田寮務主事より、「子どもの権利条約」を引きつつ、「子どもとして大人に守られる存在」から「大人として子どもを守る側」となる新成人への激励の言葉が贈られました。

<本件担当>

学生課寮生活支援係

電話:0942-35-9315

タイからの特別聴講学生の修了式を開催しました

去る7月19日および12月21日に、タイからの特別聴講学生の修了式を開催しました。

久留米高専では、平成26年度から日本学生支援機構(JASSO)の海外留学支援制度(協定受入)により、タイのキングモンクット工科大学ラカバン校、カセサート大学の両大学から学生を特別聴講学生として受け入れています。

平成30年度も、学部2年生1名、学部3年生4名、学部4年生2名を6~7月に受け入れたほか、修士2年生の学生1名を11~12月に受け入れました。

高専生と研究室でのPBLや、学生寮での交流会など様々な行事をとおして、本学の国際交流の推進に寄与しました。

|

| 7月の修了式の様子 |

|

| 12月の修了式の様子 |

<本件担当>

学生課教務係

電話:0942-35-9316

テクノネット久留米企業説明会2019を開催します

第1回小森野トーク with President を開催しました

去る平成30年12月14日(金)と12月17日(月)に第1回小森野トークwith President(以下、「小森野トーク」という。)を本校 大会議室で開催しました。

小森野トークは、学生会代議員と校長が懇談することにより、両者のコミュニケーションを深め、学生生活の向上と学校運営の改善の一助とすることを目的として、年1回開催するものです。

第1回小森野トークでは、事前に学生から寄せられた『学校に関する要望』について、12月14日(金)に1年生~3年生の各学科から選出された代議員、代議員長と学生会メンバーが、12月17日(月)には、4年生~5年生の各学科から選出された代議員、代議員長と学生会メンバーが三川校長と『学校をより良くするには』という観点から対応策や改善方法を話し合いました。

第1回小森野トークで話し合われた内容については、今後、関係部署と情報共有を行い、本校のより良い環境作りと所属する学生会活動の活性化に役立てられます。

三川校長と小森野トークを行う学生たちの様子

|

|

<本件担当>

学生課学生生活支援係

電話:0942-35-9317