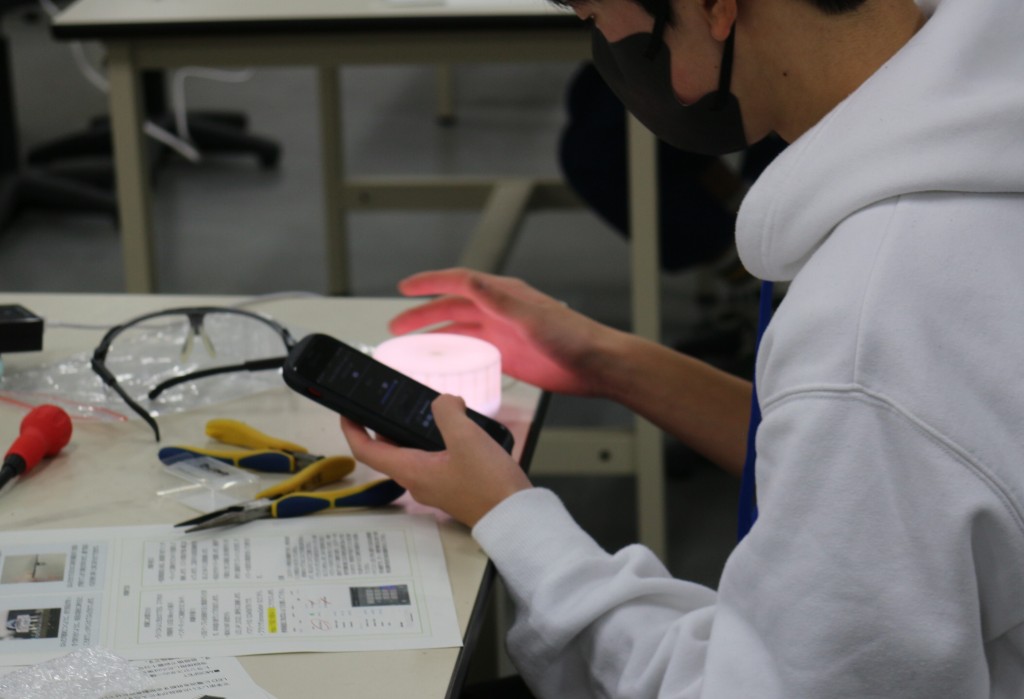

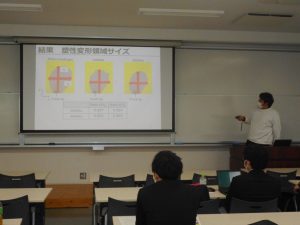

令和4年12月17日(土)に、久留米高専において中学生向け公開講座「IoT家電の製作 スマート照明を作ろう」を開催しました。

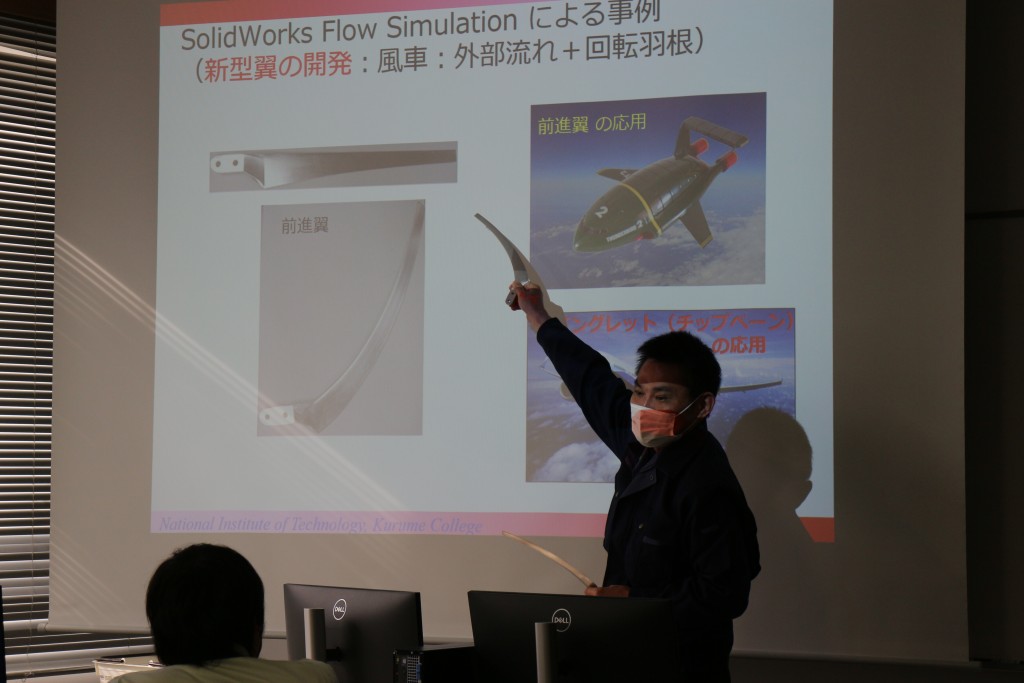

この講座では、自動でインターネット上から時刻を取得し、設定した時刻になると明るさが変化する照明器具を製作しました。

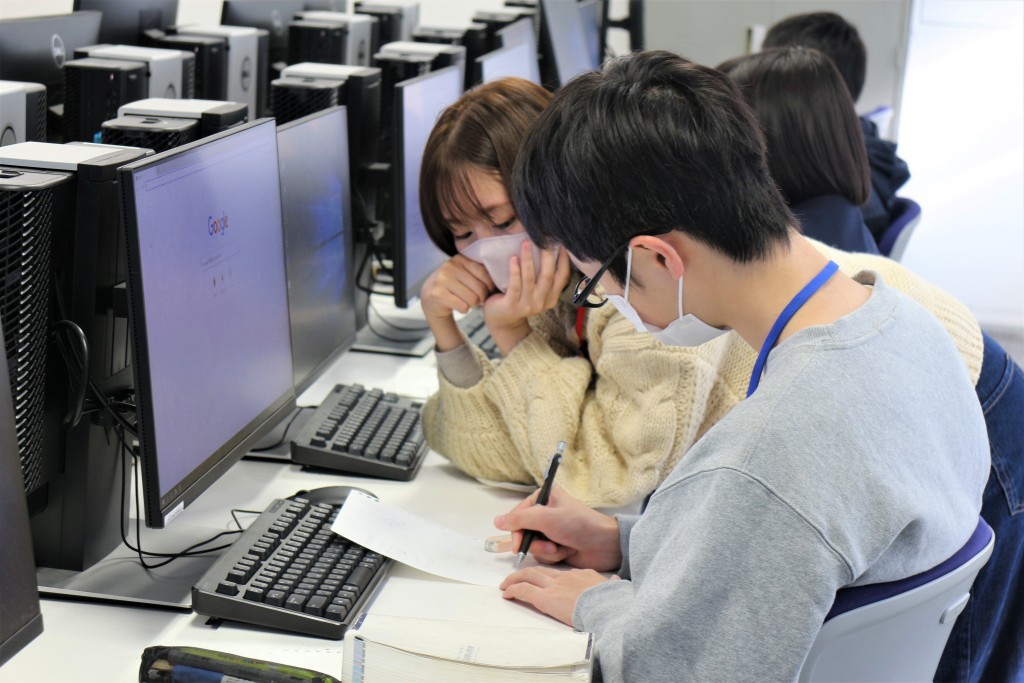

講座では、最初にはんだ付けの方法についての説明が行われ、続いて実際にはんだごてを使って製作が行われました。製作中は、それぞれの部品の役割や特徴の説明、同様の部品や技術が使われている身近な製品例が紹介されました。

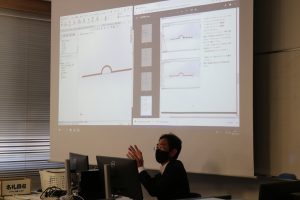

製作後は、完成したスマート照明をインターネットに接続し、スマートフォンなどから照明を操作したりタイマーを設定したりする実験を行いました。

講座では本校の学生3名がアシスタントを務め、はんだ付けのアドバイスやサポートをしたり、参加者からの質問に答えたりしていました。

参加者の約半数は初めてのはんだ付け作業でしたが、全員がスマート照明を完成させることができました。

参加者からは「初めて見る部品がほとんどで、もっと色々な部品や技術に触れたいと思った」「はんだ付けの方法やIoTについて知れて、もっと知りたいと思った」などの感想が寄せられました。

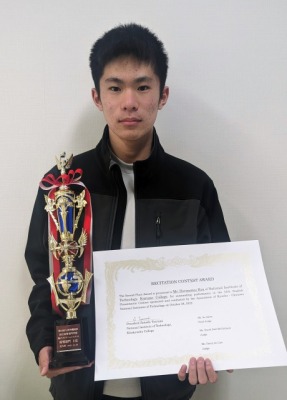

講座の最後には受講生全員に修了証書が授与されました。

|

|

| 製作の様子 | スマートフォンで照明を操作する受講生 |

<本件担当>

総務課研究推進係 0942-35-9347