令和4年3月17日(木)、令和3年度卒業式・修了式を挙行しました。新型コロナウイルス感染症への対応のため、第1体育館にご来賓、卒業生・修了生及、本校教職員、吹奏楽部を収容し、その式典状況を学内限定ライブ配信により、第2体育館およびD4講義室に保護者(学生1名につき1名)にご参列を頂く形式といたしました。

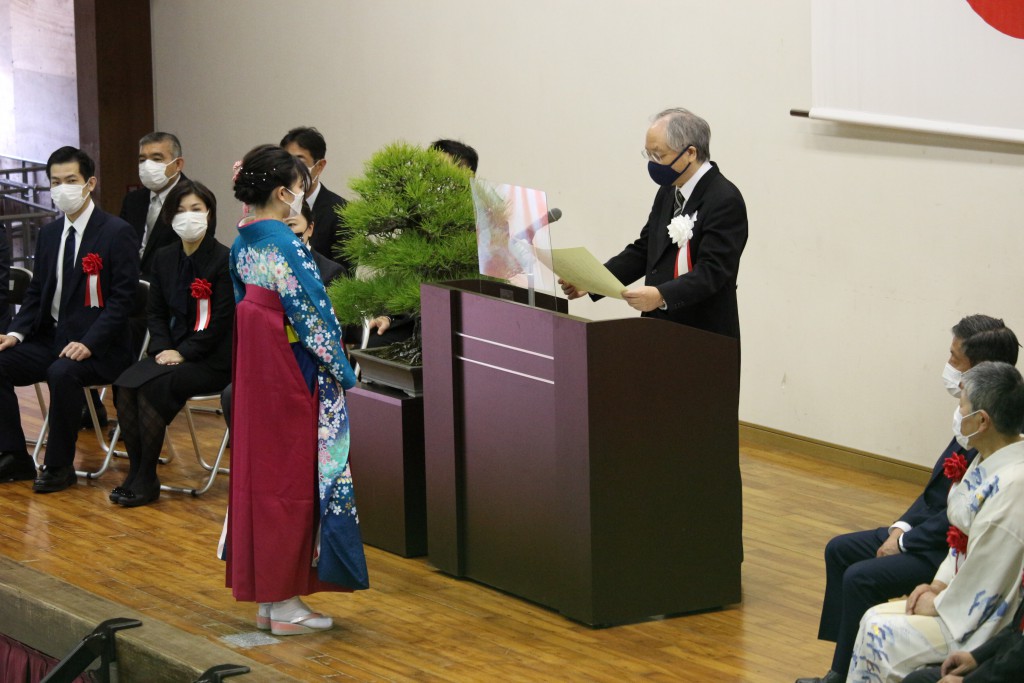

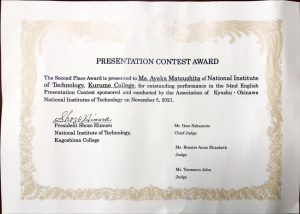

また、昨年度同様に、卒業証書・修了証書授与も、各学科、専攻の総代のみ氏名を読み上げる等、時間を短縮しての実施となりましたが、学生表彰式を2年度ぶりに開催しました。また、卒業・修了を祝し、九大フィルハーモニーからの演奏が行われるなど、思い出に残る式典となりました。

なお、会場入口での検温、アルコール手指消毒、マスクの着用確認、会場の十分な換気等感染防止についても徹底しました。

教職員が見守る中、所定の課程を収めた本科生209名、専攻科生33名が本校を巣立って行きました。

(各学科総代への卒業証書授与) |

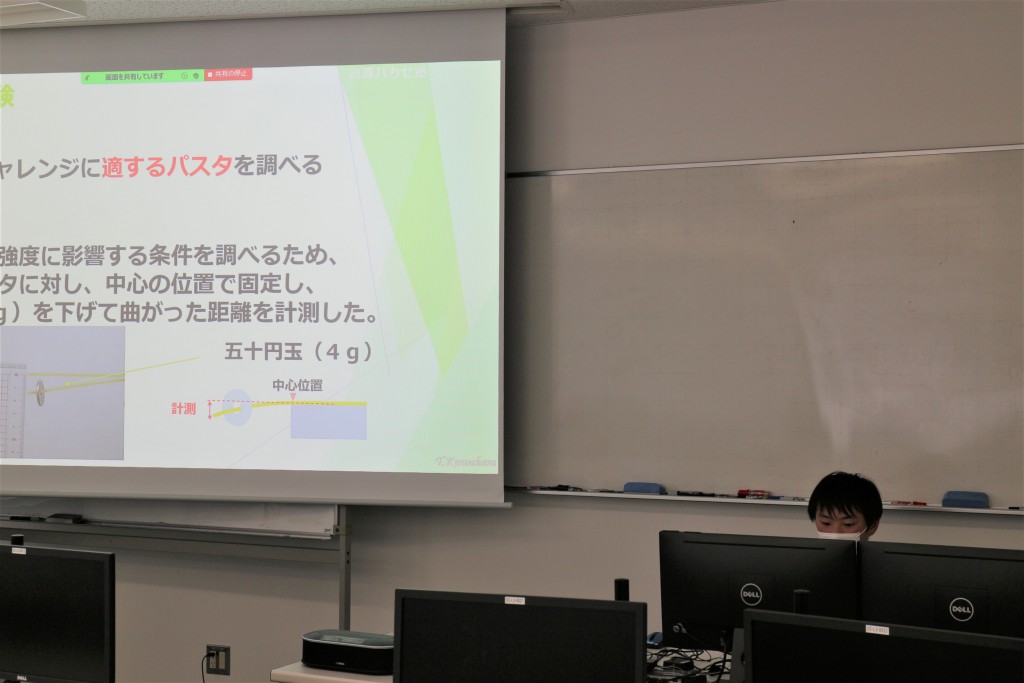

(九大フィルによる演奏の様子) |

〈本件担当〉

総務課総務係

電話:0942-35-9304