8月1日(月)福岡県庁11階の「福岡よかもんひろば」において、本校教育研究支援センターの職員が講師となり、理科実験ワークショップを開催しました。

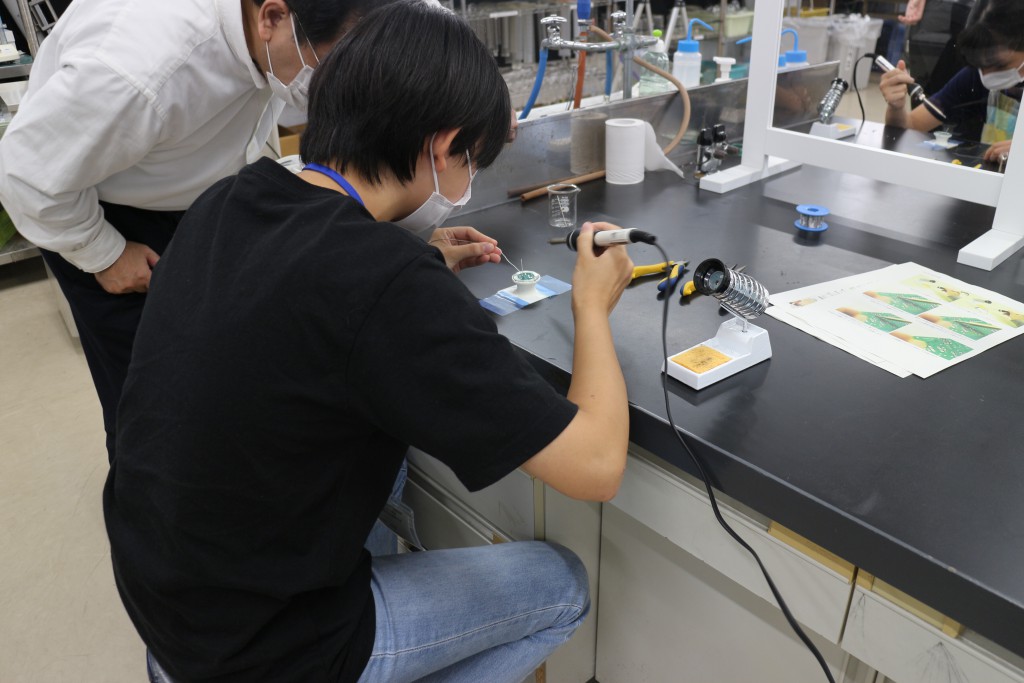

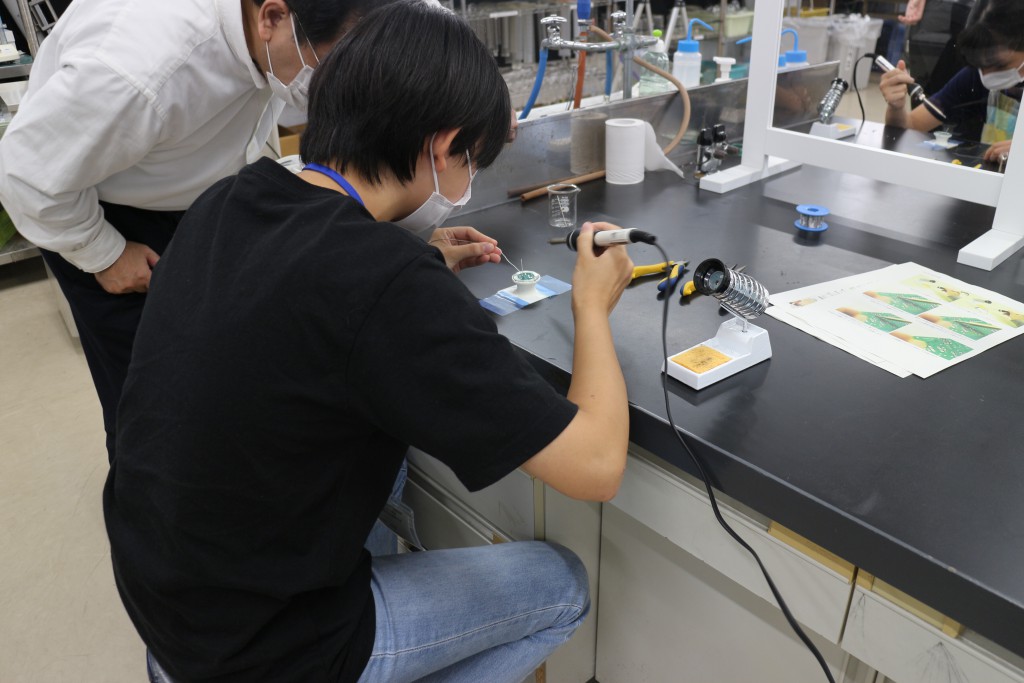

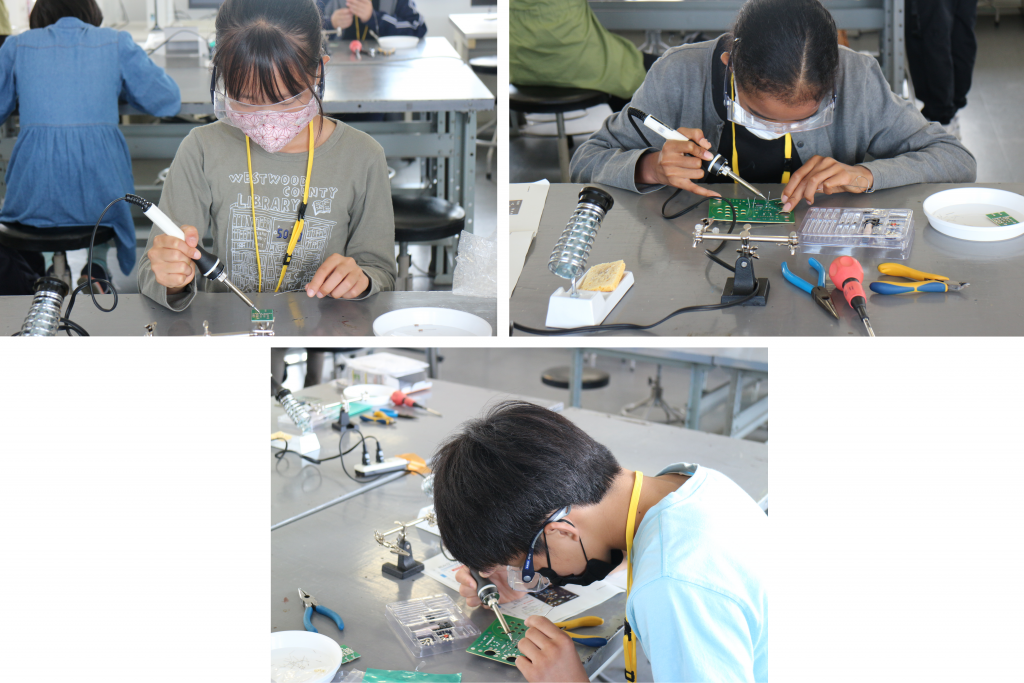

このワークショップでは、講師の指導のもと、午前中に「スーパーボールを作ろう」と「ワイヤレス充電器で光る工作置物を作ろう」が、また午後には「家電製品を分解してみよう」の3つ教室が開かれ、合わせて40名の子供たちが参加しました。

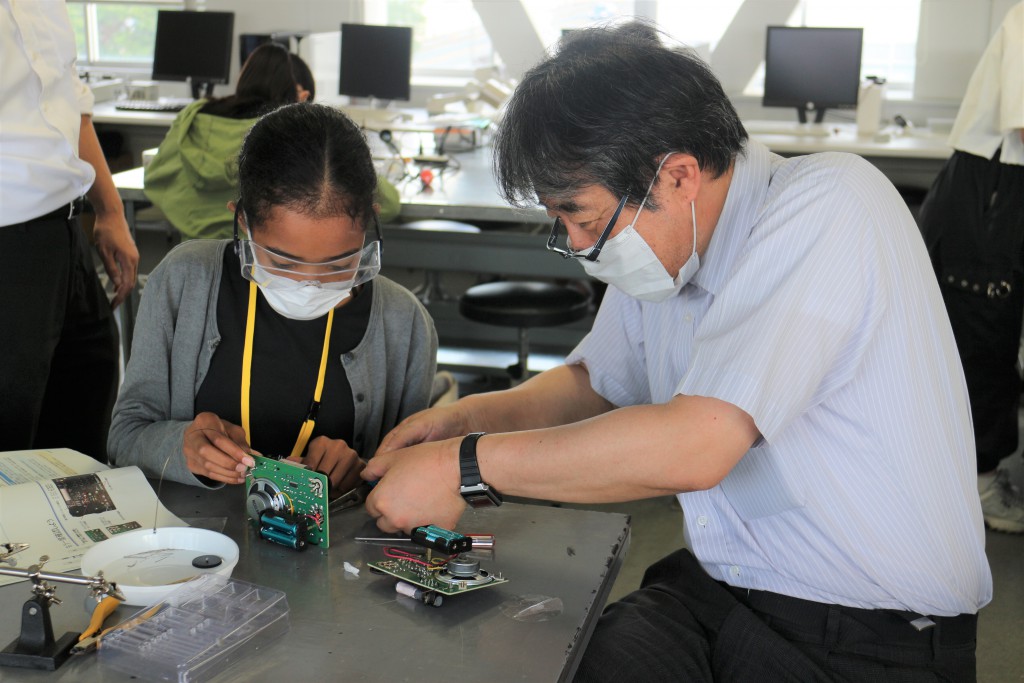

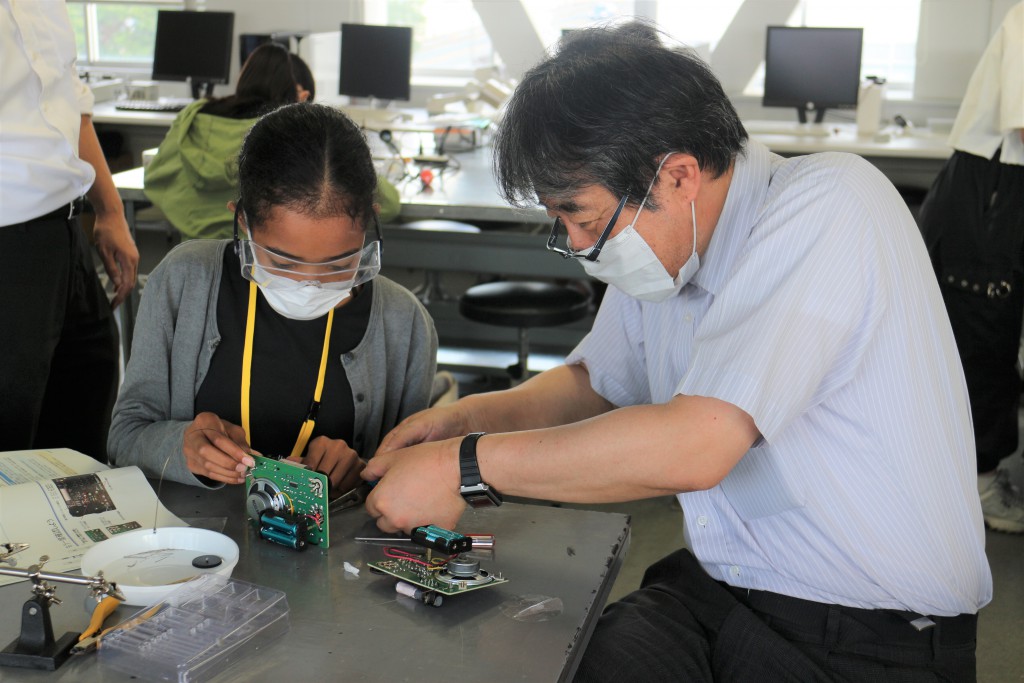

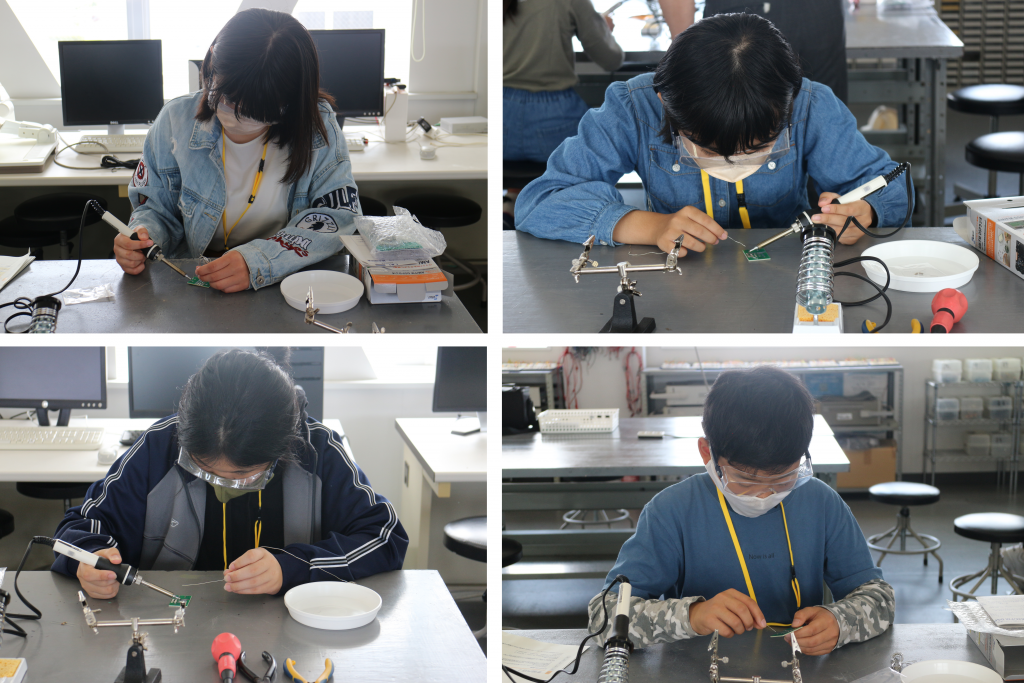

参加した子供たちは、講師から測定装置や工具の使い方を教わり、時には保護者・付き添いの方と協力しながら、楽しそうに工作・実験に取り組んでいました。また、地元テレビ局からの取材に対して満足気な表情で感想を述べるなど、夏休みの良い思い出となったようです。

|

|

| 「スーパーボールを作ろう」の様子 | 「ワイヤレス充電器で光る工作置物を作ろう」の様子 |

|

|

| 「家電製品を分解してみよう」の様子 | 地元のテレビ局も取材に訪れました |

〈本件担当〉

総務課研究推進係

電話:0942-35-9333